こんにちは!しょーてぃーです!

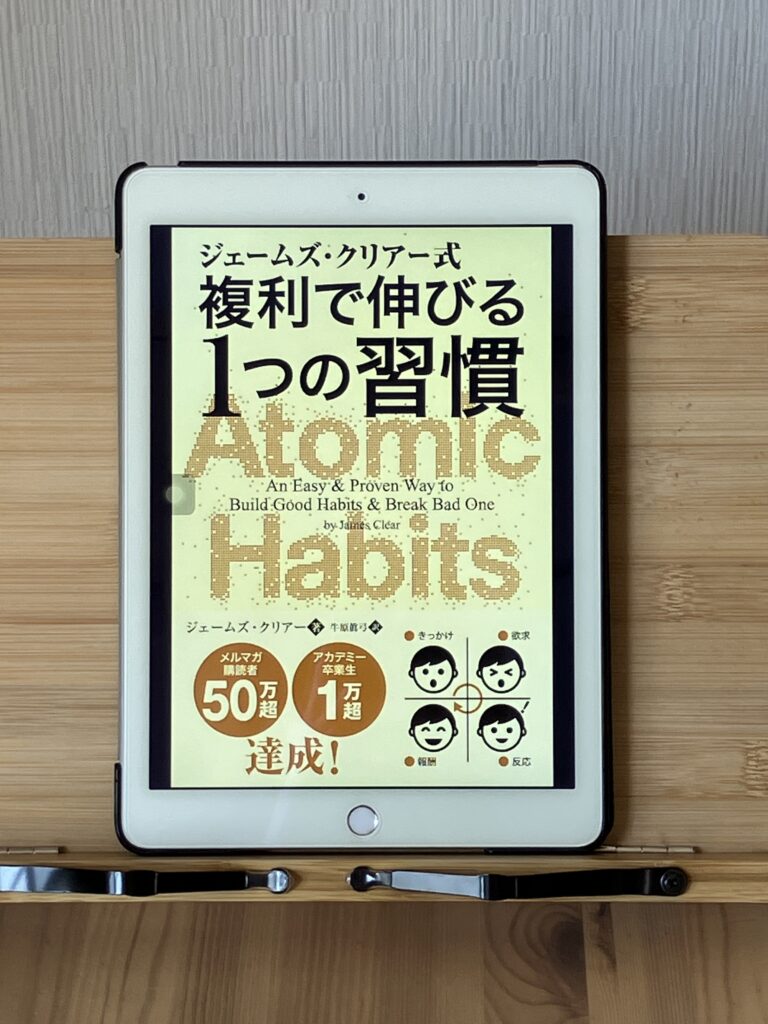

今回は、ジェームズ・クリアーさんの

『複利で伸びる1つの習慣』について紹介をしていきます!

『複利で伸びる1つの習慣』について

本書の概要

本書はひとことで言うと

努力ではなく習慣によって目標達成を目指す方法を示す1冊です。

本書をオススメしたい人

- 目標達成に伸び悩んでいる人

- 三日坊主で習慣が続かず悩んでいる人

- 悪い習慣を断ち切りたい人

本書は、「小さな行動の繰り返しが大きな成果を生む」という

習慣形成の原理を解き明かした1冊です。

著者は1日1%の僅かな改善でも、

1年続ければ37倍以上の成長につながると説き、

習慣を「自己改善の複利」になぞらえています。

また本書は単なる理論書ではなく、良い習慣を身に付け悪い習慣を断つための

具体的な方法論を提示する実践マニュアルです。

目標そのものよりも日々の行動プロセスと

アイデンティティに焦点を当て、継続可能な仕組みづくりの大切さを強調しています。

ビジネスから健康まであらゆる分野で応用できる

習慣の力で人生を好転させるための1冊です。

『複利で伸びる1つの習慣』のまとめ

習慣は自己改善の複利効果を生む

本書の核心メッセージは

「日々の小さな改善(習慣)が時間とともに指数関数的な成果の差を生む」という点です。

例えば「毎日1%ずつ成長する」ことを1年間続けると、

理論上は元の自分の37倍以上に成長できる一方、

毎日1%ずつ悪化するとほとんどゼロにまで低下してしまいます。

著者はこの驚きの数字を示すグラフや、

英国自転車チームが微小な改善の積み重ねで世界的成功を収めた事例を引き合いに出し、

「複利のように積み重なる習慣の力」を強調しています。

目に見える成果が出るまでには遅れや停滞があるものの、

一度臨界点を超えれば一気に成果が現れるとも述べられています。

つまり、たとえ今は小さな変化でも

決して軽視せずコツコツ続けることが肝心だと説いているのです。

「習慣ループ」と4つの法則

良い習慣を作り悪い習慣を断つには、人間の行動メカニズムに沿った戦略が必要です。

著者は習慣形成のプロセスを

きっかけ(Cue)→欲求(Craving)→反応(Response)→報酬(Reward) の4ステップで説明し、

それに対応する形で望ましい行動変化を起こす「4つの法則」を提唱します。

その4つの法則とは以下の通りです。

- 第一の法則: はっきりさせる(Make it Obvious)

- 第二の法則: 魅力的にする(Make it Attractive)

- 第三の法則: 易しくする(Make it Easy)

- 第四の法則: 満足できるものにする(Make it Satisfying)

第一の法則: はっきりさせる(Make it Obvious)

新しい習慣を定着させるには、まず行動の「きっかけ」を明確にすることが重要です。

何をいつどこで行うかを具体的に決めて宣言する「実行意図」を活用し、

「○時に○で○をする」と事前に計画を立てます。

例えば「朝8時に自宅のリビングで10分間ストレッチをする」と決めておくことで、

習慣のきっかけが明確になり実行率が上がります。

また、既に定着した習慣に新しい習慣を紐づける「習慣の積み上げ」も効果的です。

例えば「朝コーヒーを淹れたらすぐに英単語を5分覚える」といった具合に、

日常の流れに組み込むことで自然と始めやすくなります。

逆に悪い習慣を断つにはこの第一法則を反転させ、

「はっきりさせない」すなわち有害なきっかけを環境から取り除くことが有効です。

例えば甘いお菓子を控えたいなら家にお菓子を置かない、

スマホ依存を減らしたいなら通知をオフにする等、

そもそも誘惑のきっかけと接しない工夫です。

第二の法則: 魅力的にする(Make it Attractive)

人は「欲求」を感じるからこそ行動します。

したがって新しい習慣そのものや

その先に得られる報酬を魅力的に感じられる工夫が必要です。

著者はこのためのテクニックとして「誘惑の抱き合わせ」を紹介しています。

これは「やるべき習慣」と「やりたいこと」をセットにする方法です。

例えば「ジョギングをしたらお気に入りのカフェで朝食をとる」

「勉強を30分したら10分間スマホゲームをしてよい」といった具合に、

義務的な行動に自分の好きなご褒美を組み合わせます。

これにより退屈に感じる習慣にも楽しみが加わり、

「早く○○をしたいからその前に△△(習慣化したい行動)を済ませよう」という

前向きな動機付けが生まれます。

また、自分が望む習慣を当たり前に実践している集団に身を置くことで、

その行動への憧れや帰属意識から魅力が高まるとも言われます。

本書では文化的要因や心理的イメージの力を使って

欲求を後押しする重要性が繰り返し説かれています。

悪い習慣を減らすには逆に 「魅力的にしない」

すなわち悪い行動のデメリットに目を向けたり、

誘惑をネガティブに再定義したりすることが有効です。

例えば「夜更かしすると翌日の生産性が下がって損をする」と意識したり、

喫煙習慣を「ストレス解消」ではなく

「健康を損なう浪費」と捉え直すことで欲求そのものを弱めます。

第三の法則: 易しくする(Make it Easy)

人は面倒に感じることは先延ばしにしがちです。

したがって新しい習慣を始めるハードルを可能な限り下げ、

「反応(行動)」を起こしやすくする工夫が大事になります。

著者が提唱する有効な方法の一つが「2分間ルール」です。

これは「新しい習慣は最初のステップを2分以内で終えられるくらい

簡単な形にまで小さくせよ」というルールです。

例えば「毎晩寝る前に読書する」代わりに「寝る前に1ページだけ読む」と設定したり、

「週3回ジムで運動する」代わりに「運動着に着替える」といった具合に、

最初の一歩を誰でもできるくらい簡単にしてしまいます。

ばかばかしいほどハードルを下げることで、

まず習慣を「開始」する抵抗をなくし、継続の弾みをつける狙いがあります。

実際にこの2分ルールから始めて45キロ以上の減量に成功した例も紹介されており、

シンプルですが強力な戦術です。

加えて、「環境を整える」ことも第三法則の重要ポイントです。

人間は意志の力だけではなく環境に大きく影響されるため、

良い習慣を促す環境づくりは継続の助けとなります。

悪い習慣に対しては 「難しくする」

すなわちその行動を起こすまでの手間を増やすのが効果的です。

例えば浪費癖があるならクレジットカードを解約して買い物を現金のみにする、

テレビを見過ぎるなら電源コードを毎回外す、といったようにわざとハードルを上げれば

「まあ今日はやめておこうかな」と思いやすくなります。

第四の法則: 満足できるものにする

人間は行動によって「報酬」を得ると、その行動を繰り返す傾向があります。

したがって新しい習慣には小さくても即座に実感できるご褒美や達成感を用意し、

「やって良かった」「続けたい」と感じられる仕組みを取り入れます。

著者はその手段の一つとして「習慣トラッカー」を勧めています。

習慣トラッカーとは、毎日達成した習慣を記録・見える化する仕組みです。

最も簡単なのはカレンダー方式で、習慣を実行した日に

チェックマークをつけていく方法です。

日々印が連続して埋まっていく視覚的な達成感が

「もっと続けよう」というモチベーションに火をつけ、

報酬が後からしか得られないような習慣でも

途中経過に小さな快感を得られるようになります。

著者は「小さな勝利の積み重ねによってやる気が育まれる」と述べ、

記録自体が報酬になるメリットを強調しています。

さらに、本書には 「決して2回連続でサボらない」 というルールも紹介されています。

人間誰しも忙しさやアクシデントで習慣が途切れる日もありますが、

重要なのは「途切れても立て直すこと」です。

例えば「昨日は走れなかったけど、

絶対二日続けて休まないよう今日はたとえ5分でも走る」といった具合に、

連続で穴を開けないようにすれば習慣は簡単に崩れません。

一方、悪い習慣を断つにはこの第四法則も反転させて

「満足できないものにする」ことが有効です。

例えば禁煙やダイエットでよく用いられる手ですが、

仲間と約束して破ったら罰金を払う、人前で目標を宣言して破れない状況を作る、

あるいは減量の経過を記録してサボると増えた体重という

「不快な結果」が可視化されるようにする等、

続けると悪い結果が出る仕組みを意図的に作るのです。

こうすることで「やっても得がない/むしろ損だ」と実感させ、

悪習慣への欲求を減退させます。

アイデンティティと習慣の力

著者ジェームズ・クリアーは「習慣がアイデンティティーを形成し、

アイデンティティーが習慣を形成する」という自己強化ループを重視しています。

繰り返し行動することで「自分は○○をする人間だ」という自己イメージが形作られ、

その自己イメージがさらに無意識に行動を促す

良い習慣でも悪い習慣でも、これは表裏一体です。

だからこそ、本当になりたい自分の姿を明確に描き、

それに沿った習慣を選ぶことが大切だと説かれます。

最後に

ここまで本書について紹介してきました。

本書は、「日々の些細な行動こそが将来の自分を形作る」という

希望に満ちたメッセージを私たちに届けてくれます。

習慣作りにおいて大切なのは意志の強さではなく、

仕組みの工夫と継続であることを理解できました。

本書が気になる方は、是非手に取ってみてください!

コメント