こんにちは!しょーてぃーです!

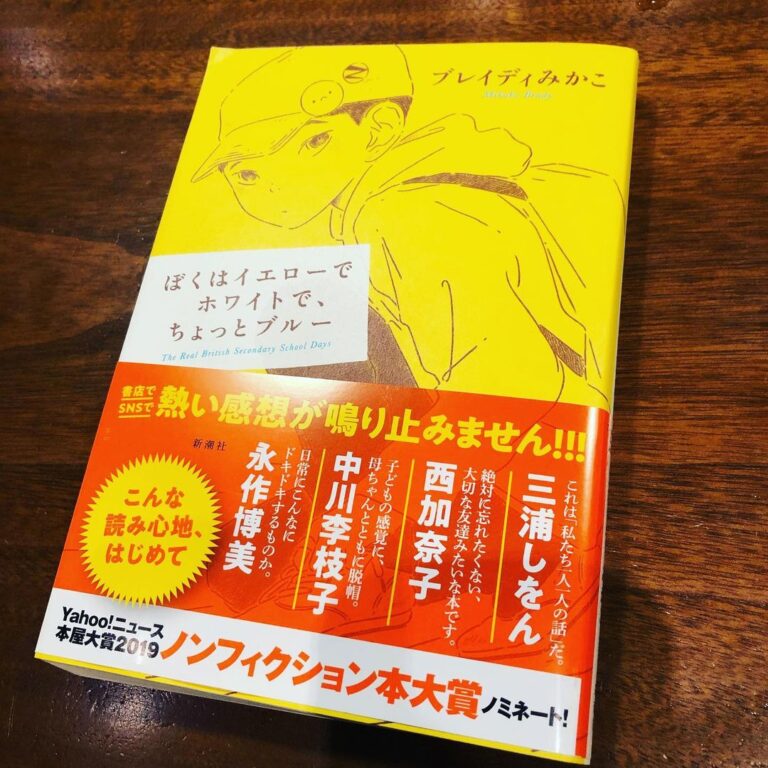

今回は、ブレイディみかこさんの

『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』について紹介をしていきます!

『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』について

本書の概要

本書はひとことで言うと

多様性や偏見や差別に向き合い、成長していく物語です。

本書をオススメしたい人

・多様性や人種問題、社会の格差など現代社会の問題に関心がある人

・子どもの教育や成長、親子の対話に興味がある人

・実話ベースの心温まるヒューマンドラマやノンフィクションが好きな人

本作は、イギリス在住の著者ブレイディみかこさんが、

自身の息子と過ごした中学校生活を綴ったノンフィクション作品です。

日本人の母(著者)とアイルランド人の父を持つ息子= ぼく は、

英国南部ブライトンの公立中学校に進学します。

その中学校はかつて荒れた「元・底辺中学校」でしたが、

今では人種も貧富も様々な生徒が集まる多様性あふれる学校です。

優等生の ぼくにとって毎日が事件の連続で、

差別的な言動をする友達やジェンダーに悩むクラスメートなど、

まるで世界の縮図のような日常に飛び込むことになります。

思春期まっただ中の息子とパンクな母ちゃんである著者が

ともに悩み考え乗り越えていく過程が描かれており、

読み終えた後には深い感動と考察を残す作品です。

『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』のあらすじ

あらすじの概要

優等生の「ぼく」が通う元・底辺中学は、毎日が事件の連続。人種差別丸出しの美少年、ジェンダーに悩むサッカー小僧。時には貧富の差でギスギスしたり、アイデンティティに悩んだり。世界の縮図のような日常を、思春期真っ只中の息子とパンクな母ちゃんの著者は、ともに考え悩み乗り越えていく。落涙必至の等身大ノンフィクション。

差別と友情と葛藤──息子と母が過ごした成長の1年半

“ぼく”は小学校までトップ校に通っていたものの、

中学進学にあたりあえて評判の良くない元・底辺校を自ら選択します。

両親の後押しも受けて入学したその中学校は、

人種や経済状況がごちゃまぜの環境でした。

英国では公立校であっても学校を選べるため、

“ぼく”が自分の直感で多様性のある学校を選んだのです。

母である著者は息子の決断を尊重し、安全基地(セキュアベース)として支えます。

こうして“ぼく”の新しい学校での生活がスタートしました。

入学後、“ぼく”は多彩なバックグラウンドを持つクラスメートたちに囲まれます。

例えば、ハンガリー系移民のダニエルという美少年の友達は、

人種差別的な発言を隠さない性格で、学校では次第に孤立していきます。

皮肉にも移民の家庭に育った彼自身が他者への偏見を抱えており、

“ぼく”もアジア系(日本人とアイルランド人のハーフ)であるために

心ない言葉を投げかけられたことがありました。

それでも“ぼく”はダニエルを完全には拒絶しません。

彼が独りぼっちになる様子を見かねて、

「人を差別するところは嫌だ」ときっぱり注意しつつも、

音楽好きの友達としては付き合いを続ける道を選びます。

“ぼく”は「人は人をいじめるのが好きなんじゃなくて、罰するのが好きなんだろうね」と洞察し、

クラスメイトたちがダニエルを遠ざける様子に人間の嫌な一面を感じ取ります。

それでも彼はダニエルとの友情を断ち切らず、

固定観念にとらわれない柔軟な関係を築いていくのです。

これは大人にはなかなか真似できない、子どもならではの人付き合いの形でした。

また、クラスにはサッカーが大好きなのに自分の性別について悩んでいる少年もいます。

彼はスポーツ好きの活発な子ですが、自らのジェンダー(性自認)に戸惑いを抱えており、

周囲に打ち明けるべきか苦悩しています。

そんな友人の姿を通じて、“ぼく”は多様性には性別の問題も含まれることを学びます。

先生やクラスメートたちも初めは戸惑いながらも、

次第に彼を一人の仲間として受け入れていきました。

多感な思春期の子どもたちは、お互いの違いに直面しつつも、

その違いごと受け止めようと少しずつ歩み寄っていきます。

一方で、“ぼく”のクラスにはアフリカから来たばかりの女の子もいました。

彼女は英語も十分に話せず、文化の違いに戸惑う毎日でしたが、

周囲のサポートや学校の温かい雰囲気により徐々に打ち解けていきます。

ある時、彼女が歌うとクラス中が静まり返るほど美しい歌声で、

皆が人種や言葉の壁を超えて心を動かされた場面もありました。

それをきっかけに彼女はクラスの「ソウル・クイーン」として一目置かれるようになり、

違う背景を持つ者同士でも理解し合える喜びを“ぼく”たちは実感します。

このように“ぼく”の学校では日々様々な出来事が起こります。

時には裕福な家の子と貧しい家の子の間でちょっとした摩擦が生まれることもありました。

修学旅行や部活の費用をめぐって意見が対立したり、

家庭環境の違いから生じる誤解もありました。

しかし、そのたびに“ぼく”やクラスメートたちは話し合い、

互いの立場を理解することで乗り越えていきます。

母親である著者も、息子から聞く学校での出来事を通じて、

イギリス社会に横たわる貧富の差や社会問題を実感します。

イギリスには無断欠席の多い家庭に罰金を科す制度があることを知り驚いたり、

移民家庭ならではの苦労に思いを巡らせたりもしました。

そうした話題について、毎晩の食卓で親子でとことん語り合うのが日課になっていきます。

“ぼく”と母ちゃんは、日常の中の小さな衝突や悩みについて

真剣に話し合い、ともに考えていきます。

著者である母は、息子が中学生になってから

大人顔負けの発言をするようになったことに日々驚かされました。

子どもだからと侮っていたら見逃してしまうような鋭い意見や、

新しい視点を息子が示してくれるからです。

たとえば“ぼく”は、

「多様性は楽じゃないけど、楽ばかりしていると無知になるから意味があるんだ」という

母との対話から深い教訓を学び取ります。

これは、多様な人々と向き合うのは簡単ではないけれど、

楽な道ばかり選んでいると世の中の痛みや現実を知ることができない、

という大切なメッセージでした。

やがて“ぼく”は様々な出来事を経験する中で、自分なりの考えを持つようになります。

差別的な発言をする友達にも寄り添いながら意見を伝え、

悩む友には耳を傾け、新しく来た子には手を差し伸べる

そんな風に、自ら行動し学んでいったのです。

母と息子がお互いに刺激を与え合い成長した1年半の学校生活の末、

“ぼく”は心身ともにひと回り大きく成長します。

大人社会の縮図のような学校で起きた数々のドラマを通じて、

“ぼく”は多様性と向き合う力、そして困難に対処する力を身につけました。

それは同時に、母である著者自身が息子から多くを学び、

親として人間として成長した時間でもありました。

物語の最後には、「未来は彼ら(子ども)の手の中にある」という

希望の言葉が綴られています。

『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』の感想

社会の矛盾に向き合う親子の姿が教えてくれるもの

本作は、イギリスの中学校を舞台にした親子の物語でありながら、

描かれるのは人種、ジェンダー、貧富の差、いじめといった、

世界共通の現代的な社会課題が描かれています。

それを子どもの視点から、かつ家庭内の対話という形で見つめているのが、

本書の最大の魅力だと思います。

著者が「大人の凝り固まった常識を、子どもたちは軽々と飛び越えていく」と語っている通り、

“ぼく”が見せる柔軟な感性と洞察力にはしばしばハッとさせられます。

多様性の中で生きる「ややこしさ」や「難しさ」だけでなく、

そこにある「面白さ」や「学びの深さ」もリアルに描かれており、

読者も一緒に揺れ動くような感覚になります。

特に印象に残ったのは、“ぼく”が発揮する共感力です。

本書に流れる大きなテーマの一つがこの共感力だと言っても過言ではありません。

それは単なる「同情」や「感情的共感」ではなく、

相手の背景や立場に立ってその気持ちを想像する力です。

“ぼく”は、偏見を口にする友人・ダニエルに対して怒りながらも

彼を見放さず、音楽という共通項を通じて関係をつなぎ続けます。

この行動は、現代の大人社会でありがちな

「敵と味方をすぐに分ける態度」とは一線を画しています。

誰かの言動を批判することと、その人間をすべて否定することは別である。

そういう難しさを、“ぼく”はごく自然に、しかし確実にやってのけているのです。

これは、分断が激しい今の時代だからこそ心に刺さる態度であり、

読みながら「こういう柔らかさを大人も持ちたい」と思わされました!

また、親である著者の視点もまた、本作に奥行きを与えています。

元ヤンキーという異色の経歴を持つ母親が、時に戸惑い、

時に息子の言葉に驚かされながら成長していく様子は、

ただの“教育書”ではなく、“親子の成長記録”としての魅力を強く感じさせます。

母と息子の関係性は、教える・教わるといった一方向ではなく、

まさに「対話」によって互いに育ち合っている。

日本ではなかなか見られないような、社会問題を家庭でしっかり語り合う様子が新鮮で、

それだけでも読む価値があると感じました。

文章の読みやすさやテンポも秀逸です。テーマ自体は重いはずなのに、

語り口にユーモアや皮肉が混ざっており、決して説教臭くありません。

イギリスの文化や言い回しもスパイスとなり、

楽しく読めるエッセイのような空気感も持ち合わせています。

深刻な問題に触れつつも、日常の小さな出来事や親子の微笑ましいやり取りが描かれることで、

自然と読者の心に入り込み、難しいテーマを身近なものとして感じさせてくれます。

感動的だったのは、母親が息子から教えられる場面の数々です。

たとえば「多様性は楽じゃないけど、楽ばかりしていると無知になるから意味があるんだ」という

“ぼく”の発言には、親としても、読者としてもドキッとさせられます。

こうした名言のような一言一言が、読後もずっと心に残ります。

加えて、本作には「希望」が描かれています。

差別や偏見、貧困といった社会の暗部を正面から描きつつも、

それに抗おうとする子どもたちの姿が、光のように差し込みます。

「未来は彼らの手の中にある」というラストの言葉に、

私たち大人も胸を打たれずにはいられません。

読み終えた今、自分の子どもとどんな話をしたいか、

自分自身がどう社会と関わるかを改めて考えさせられました。

この物語をきっかけに、多様性とは何か、人を理解するとはどういうことかを

家庭や職場、学校でもっと自由に語り合えたら、社会はきっと少しずつ変わっていく。

そんな希望すら抱かせてくれる、心強い一冊です。

最後に

ここまで本書について紹介してきました。

息子と母という身近な関係を通じて、人種や性別、貧富の差といった

大きなテーマが浮かび上がり、読む者に多くの発見と感動を与えてくれます。

本書が気になる方は、是非手に取ってみてください!

コメント