こんにちは!しょーてぃーです!

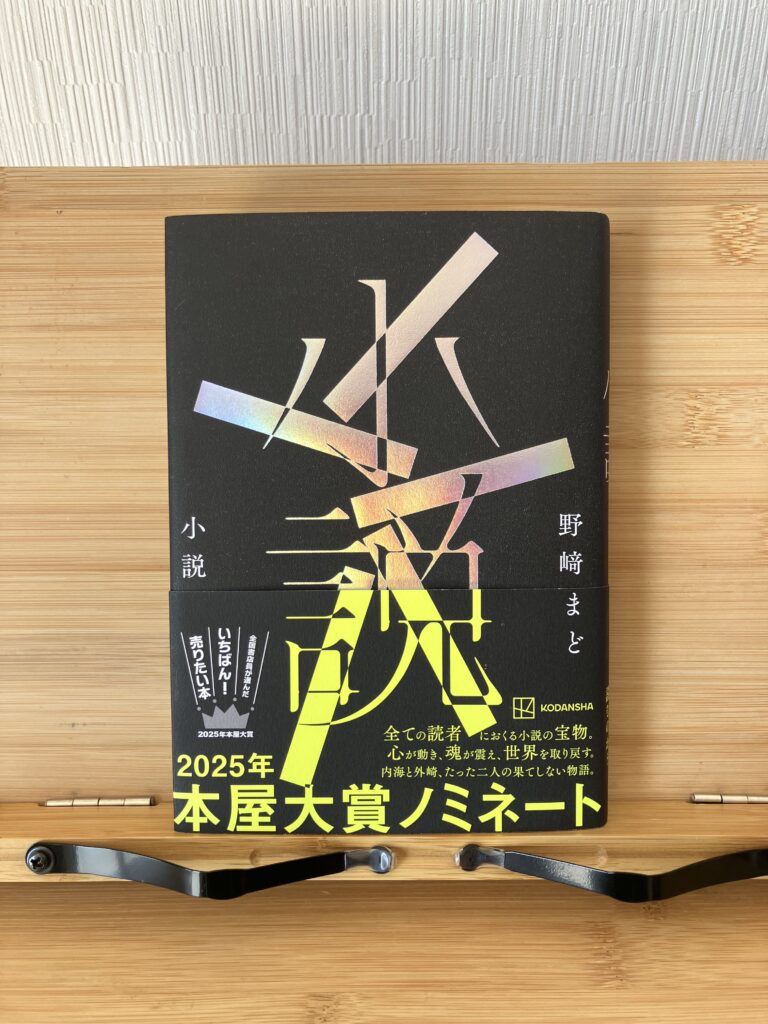

今回は、野崎まどさんの

『小説』について紹介をしていきます!

『小説』について

本書の概要

本作はひとことで言うと

読むことの意味を問い直す、読者のための物語です。

本書をオススメしたい人

・読書そのものが人生の一部になっている人

・読書が好きな人

・哲学的な物語が好きな人

本作は、「読むこと」と「書くこと」、

そして「物語とは何か」を根本から問う異色の青春文学です。

幼い頃から読書に没頭する主人公・内海集司は、

同じく読書を愛する外崎真と出会い、読書漬けの日々を過ごす中で、

「小説」というものの本質に迫っていきます。

しかし、月日が経つにつれ、二人の進路は分かれ始めます。

内海は一貫して「読むこと」に徹していましたが、

外崎はやがて「自分で書くこと」に傾倒していきます。

自作小説を書き始め、文学賞に応募し、作家としての道を歩み始める外崎と

一方で、読むことしかできない自分に、内海は次第に劣等感を抱くようになります。

そして、物語が進むにつれ、「読むこと」そのものの力と意味が浮かび上がっていきます。

創作と読書、そして読者の存在意義を深く掘り下げる本作は、

読書体験そのものを揺さぶる、まさに「読むための小説」です。

『小説』のあらすじ

あらすじの概要

五歳で読んだ『走れメロス』をきっかけに、内海集司の人生は小説にささげられることになった。

一二歳になると、内海集司は小説の魅力を共有できる生涯の友・外崎真と出会い、二人は小説家が住んでいるというモジャ屋敷に潜り込む。

そこでは好きなだけ本を読んでいても怒られることはなく、小説家・髭先生は二人の小説世界をさらに豊かにしていく。

しかし、その屋敷にはある秘密があった。

読むだけじゃ駄目なのか。

それでも小説を読む。

小説を読む。

読む。

宇宙のすべてが小説に集まる。

小説 より

読むだけで、世界のすべてになる

物語は、5歳の少年・内海集司が、

太宰治の『走れメロス』を読んだことをきっかけに始まります。

それは彼にとっての人生初の読書体験であり、

その瞬間から「小説」というものが彼の世界の中心になります。

内海にとって「読むこと」はただの趣味ではなく、生きることそのものでした。

彼は本に没頭するあまり、学校でも友人を作らず、

本の世界の中に孤独と安らぎを見つけていました。

そんなある日、12歳のある日、運命的な出会いが訪れます。

同級生の外崎真という少年に、司馬遼太郎の『竜馬がゆく』を貸したことをきっかけに、

彼にとって初めての 本を語れる仲間 ができたのです。

二人は瞬く間に意気投合し、読書という共通言語を通して、濃密な友情を育んでいきます。

そんな彼らは、ある日学校裏手の森の中にある廃屋

通称「モジャ屋敷」に入り込みます。

そこで彼らが出会ったのが、謎の老人の髭先生。

髭先生は実は小説家であり、その屋敷の中には数えきれないほどの蔵書がありました。

彼らは放課後になるとそこへ通い詰め、読書に耽るようになります。

髭先生は二人の情熱に共鳴し、時に作品を勧め、時に語らい、

小説の奥深さを教えてくれるメンターのような存在になります。

しかし、月日が経つにつれ、二人の進路は分かれ始めます。

内海は一貫して「読むこと」に徹していましたが、

外崎はやがて「自分で書くこと」に傾倒していきます。

自作小説を書き始め、文学賞に応募し、作家としての道を歩み始める外崎と

一方で、読むことしかできない自分に、内海は次第に劣等感を抱くようになります。

ここから物語は、文学への熱狂と自己価値の葛藤へと深く入り込んでいきます。

「読むこと」は創作に劣るのか? 本を“作る側”と“読む側”の間に、決定的な差があるのか?

内海の苦悩は深まり、自分の存在意義すら問い直すようになります。

そんな中、外崎の執筆活動は順調に進み、小説家として注目される存在になっていきます。

しかし、それは同時に、読者だった頃の純粋さ が徐々に薄れていくことも意味していました。

一方、内海は「読むこと」への誇りと疑念の狭間で揺れ動きます。

彼の「読む」ことへの渇望は冷めることなく、

時に他人からの理解を得られないままも、それでも彼はページをめくり続けます。

物語は終盤、再び彼らの絆と「読むこと」「書くこと」の意味が交差する場面へと向かいます。

かつての親友であり、今や作家として名を馳せる外崎と、ただ一読者である内海。

その対比は、「小説とは何か」「なぜ人は読むのか」という問いを、読者の胸に突きつけます。

そして、野崎まどは最終的にこの物語を通して、ある一つの答えを提示します。

それは、読むこと、それ自体が、小説の主人公になれる行為なのだと。

『小説』の感想

読む者こそが、小説の主人公である

本作は、一見すると「読書少年の成長記録」として始まる物語ですが、

読み進めるごとに、「小説」という言葉の意味が拡張されていく異質な感覚になります。

読むことは「創造」か、「消費」か?

本作最大のテーマの一つは、「読むこと」に創造性があるのか?という問いです。

物語の中心にいるのは、主人公・内海集司。

彼は“読むこと”を生きがいとし、それこそが人生の全てだと信じています。

彼は小説家を志すことなく、ただ読むことに徹します。

一方、親友の外崎真は“書くこと”を選び、小説家として活躍していきます。

この対比は、創作者と読者という二項対立を見事に描いており

物語の中で、外崎の才能が花開くたびに、内海は「自分は読んでいるだけで、

何も生み出せていないのでは?」という苦悩に苛まれます。

「読んで感動しても、所詮は他人が作ったものに浸っているだけでは?」

「書く人と比べて、自分は受け身の存在では?」

これは、読者としての無力感を表現していますが

野崎まどは、この物語を通して、そんな読者に強く言葉を投げかけます。

読むことこそが、物語を成立させる行為なのだ

読むという行為がなければ、小説はただの文字列に過ぎません。

読者が想像し、共感し、涙を流し、時に怒りを抱くことで、作品は生命を持ちます。

まさに「読者という創造者」の存在証明であり、

著者の小説家としての倫理観がにじみ出ているなと感じました。

「小説」とはなにか?という構造遊戯

タイトルが『小説』であること自体が、この作品の挑戦です。

最初にこの一語だけを見たとき、「抽象的すぎないか?」と思う人もいますが

読み終えた後には、「これ以上ふさわしいタイトルはない」と感じさせられます。

中盤以降、物語は単なる成長小説を超え、

小説という存在そのものへのアプローチが濃くなっていきます。

内海が読むという行為自体が読者である我々と鏡合わせになっていくという

構造の面白さは、物語を楽しむだけではなく、

「読んでいる私自身が、今どんな装置に取り込まれているのか?」を

意識せざるを得ないように作られています。

とりわけ、髭先生との関係や、屋敷での出来事には、

物語世界と現実世界の境界を揺るがすような不穏な気配があり、

読者は「これは単なるフィクションなのか?」と思ってしまいます。

読者であることへの賛歌

最終的に、本作は 読者であること への限りない敬意を込められた1冊です。

読者は「ただ読んでいるだけ」ではない。

読むということは、物語を受け止め、咀嚼し、再構築し、

自分の中で生かすことであり、それは一つの“創造”なのだと。

著者は、この作品で“書くこと”の輝かしさと同時に

読むことのかけがえのなさを描いています。

まさに「読者によって完成する物語」として、『小説』は成立しているということです。

ページをめくるたびに、自分が物語の一部であることを自覚させられ、

「読むこと」の意味が変わってしまう体験。

そんな魔法のような読書を味わわせてくれる、それが『小説』です。

最後に

ここまで本書について紹介してきました。

読者への賛辞とも言える本作は、ただのフィクションではなく

哲学的な要素も多い面白い作品でした!

本書が気になる方は

是非本書を手に取ってみてください!

コメント