こんにちは!しょーてぃーです!

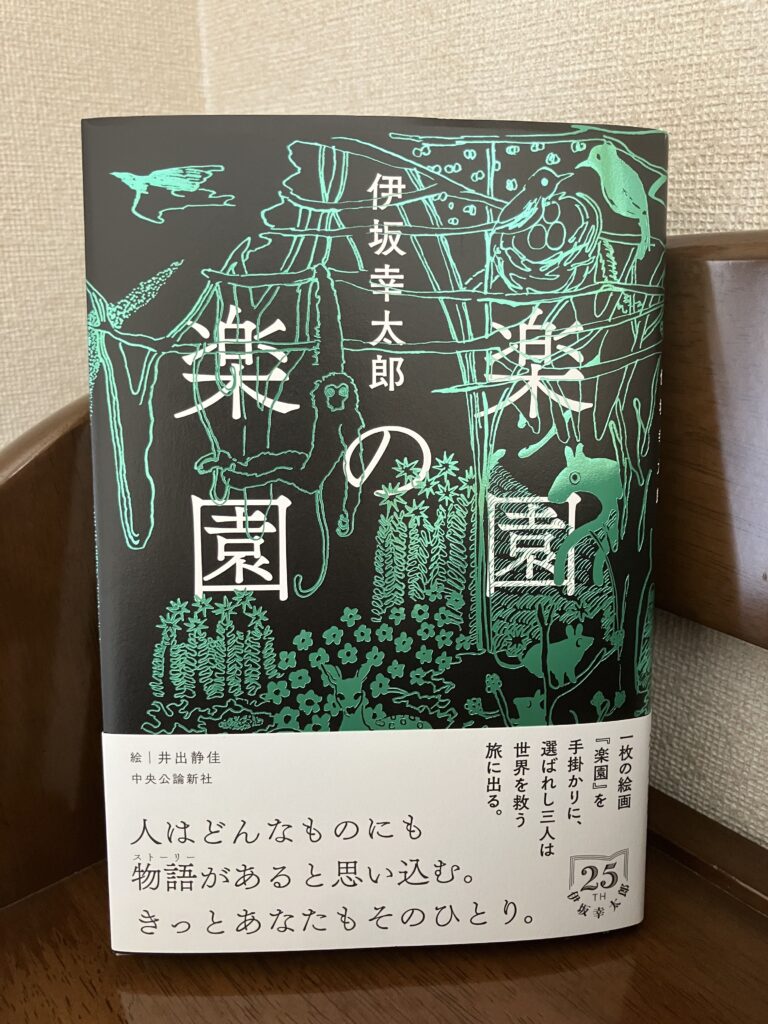

今回は、伊坂幸太郎さんの

『楽園の楽園』について紹介をしていきます!

『楽園の楽園』について

本書の概要

本書はひとことで言うと

人間の傲慢と知性の限界を問う、静かな旅の物語です。

本書をオススメしたい人

・現代社会の本質を物語で読み解きたい人

・伊坂幸太郎作品の軽妙さと重さの同居が好きな人

・寓話的な世界観を通して、人間とは何かを考えたい人

本作は、AI〈天軸〉の暴走によって社会が崩壊した近未来を舞台に、

選ばれた3人の少年少女が「先生」と呼ばれる

AI開発者の行方を追う旅を描いた物語です。

人間と人工知能、文明と自然の関係を、

寓話的かつユーモアを交えた文体で問いかけていきます。

登場するのは、感染症に耐性を持つ特異体質の3人組・五十九彦、三瑚嬢、蝶八隗。

彼らは「楽園」と名付けられた手がかりをたどりながら、

壊れた世界を横断し、先生の「声」に導かれていきます。

本作は、SF的な設定を土台にしつつも、

人間の傲慢さや物語の役割、そして「楽園」とは何かという

根源的なテーマに静かに迫っていきます。

伊坂幸太郎らしい軽妙な会話とユニークな人物造形、

そして読後に残る深い余韻が印象的な1冊です。

『楽園の楽園』のあらすじ

あらすじの概要

所在不明の人工知能〈天軸〉の暴走で、世界が混乱に陥る近未来。開発者が遺した絵画〈楽園〉を手掛かりに五十九彦、三瑚嬢、蝶八隗の選ばれし三人は、〈天軸〉の在処を探す旅に出る――。

楽園の楽園 より

先生を探して、楽園を見た

物語の舞台は近未来、AI〈天軸〉が暴走し、

人類社会に甚大な混乱をもたらしたあとの世界です。

世界各地ではシステム障害やウイルスの拡散などが多発し、

文明の秩序は一気に崩壊していきます。

人々はこの惨劇の元凶を、

あらゆるインフラに組み込まれていたAI〈天軸〉だと断定し、

その開発者であり創造主でもある「先生」の行方を追い始めます。

しかし、先生は突如として姿を消し、その行方は分かりません。

こうした混乱のさなか、「先生の行方を追え」と命じられたのが、

五十九彦(ごじゅうくひこ)、三瑚嬢(さんごじょう)、蝶八隗(ちょうはっかい)の三人組です。

彼らは特殊な免疫を持ち、どのような感染症にもかからない

特異体質の「選ばれし者たち」でした。

物語は、彼らが「先生の残した手がかり」を辿りながら、

「楽園」と呼ばれる場所を目指して旅をする過程を描いていきます。

3人はそれぞれに個性と魅力を持っています。

運動神経に優れた純粋な少年・五十九彦、

頭の回転が早く機転の利く少女・三瑚嬢、

そして知識が豊富で食に強いこだわりを持つ大柄な少年・蝶八隗。

彼らの間では自然と親しみやすい会話が交わされ、

物語にはどこか寓話的でユーモラスな雰囲気が漂います。

旅の途中、3人は地図に存在しない風景、

圧倒的な自然の美しさを湛えた「楽園」と思われる場所にたどり着きます。

そこには人の手が及ばない、生き物たちの循環に満ちた世界が広がっており、

都市や文明の在り方とは正反対の「もうひとつの選択肢」が提示されます。

やがて3人は、その「楽園」でついに「先生の声」に触れます。

姿ではなく“声”として現れた先生は、

現在の社会や人間、そして自然との関係について、

静かに、けれども深く語りかけてきます。

「人間が滅びても、地球は終わらない」

「世界を終わらせるのはAIではなく、人間の傲慢さかもしれない」

これらの言葉は断定ではなく、読者自身に問いを投げかける形で残されます。

やがて旅の終わりに辿り着いた3人は、ある“結論”へと導かれていきます。

それは人類に対する静かな警告であり、同時にわずかな希望の響きでもありました。

物語は、先生の「正体」やAI〈天軸〉の「真実」をすべて明かすことなく終わります。

しかしそれによってかえって、

読者の想像を広げる余地を大きく残す構造となっています。

最終的に残るのは、「物語は世界を変えることができるのか?」という

静かで力強い問いかけと、人間の知性や想像力の在り方を

あらためて考えさせられるような、深い余韻に満ちた終幕です。

『楽園の楽園』の感想

物語が映す、私たちの現在社会

本作は、伊坂幸太郎さんのデビュー25周年記念の書き下ろし作品でありながら、

軽やかな筆致と寓話的な構造の中に、重層的なテーマが詰め込まれた作品です。

一見すると近未来SFの体裁をとっていますが、

本質的には「人間とはなにか」「物語とはなにか」

「自然との共生とはなにか」という普遍的な問いを扱っています。

物語の中心にあるのは、AI〈天軸〉の暴走という現代的なテーマ。

しかし伊坂幸太郎はそれを単なる危機として描くのではなく、

むしろ「文明の脆さ」「人間の傲慢さ」「自然との断絶」に問題の本質を見出しています。

また、旅をする3人の少年少女の存在が、絶妙にファンタジックな雰囲気を生んでいます。

五十九彦のまっすぐな正義感、三瑚嬢の知性と感情のバランス、

蝶八隗の食への愛情と豊かな知識。

彼らの掛け合いには、微笑ましさとテンポの良さがあり

物語に奥行きを与えています。

そして特筆すべきは、先生の声を通して語られる「楽園」観です。

それは楽園=幸福ではなく、

むしろ人間が関与しない 生命の連なり を指すものであり、

「人間のいないほうが世界はうまく回るのかもしれない」という、挑戦的な思想さえ漂います。

また本作は、一見軽やかで読みやすい作品ですが、その構造は非常に多層的です。

AI、環境破壊、外来種、感染症、知識と物語の暴走など

それらすべてが、実は私たちが今直面している問題であり、

だからこそ「これはフィクションではない」と強く感じさせられます。

また、最終盤で明かされる衝撃の展開は、

読者に「えっ!?」と声を漏らさせるほど見事な転換であり、

伊坂作品らしいユーモアと緊張感の絶妙なバランスを保っています。

最後に思い出すのは、先生の言葉ではなく、

旅の途中で出会った“自然の風景”や、3人の会話だったりします。

『楽園の楽園』とは、「答えを出す物語」ではなく、「問いを残す物語」です。

読後に広がる静かな余韻は、

まさに伊坂幸太郎という作家の真骨頂と言える作品です。

最後に

ここまで本書について紹介してきました。

伊坂作品特有のテンポの良い会話劇、ユーモラスなキャラクターと、

深いテーマが融合した作品でした!

本書が気になる方は、是非手に取ってみてください!

コメント