こんにちは!しょーてぃーです!

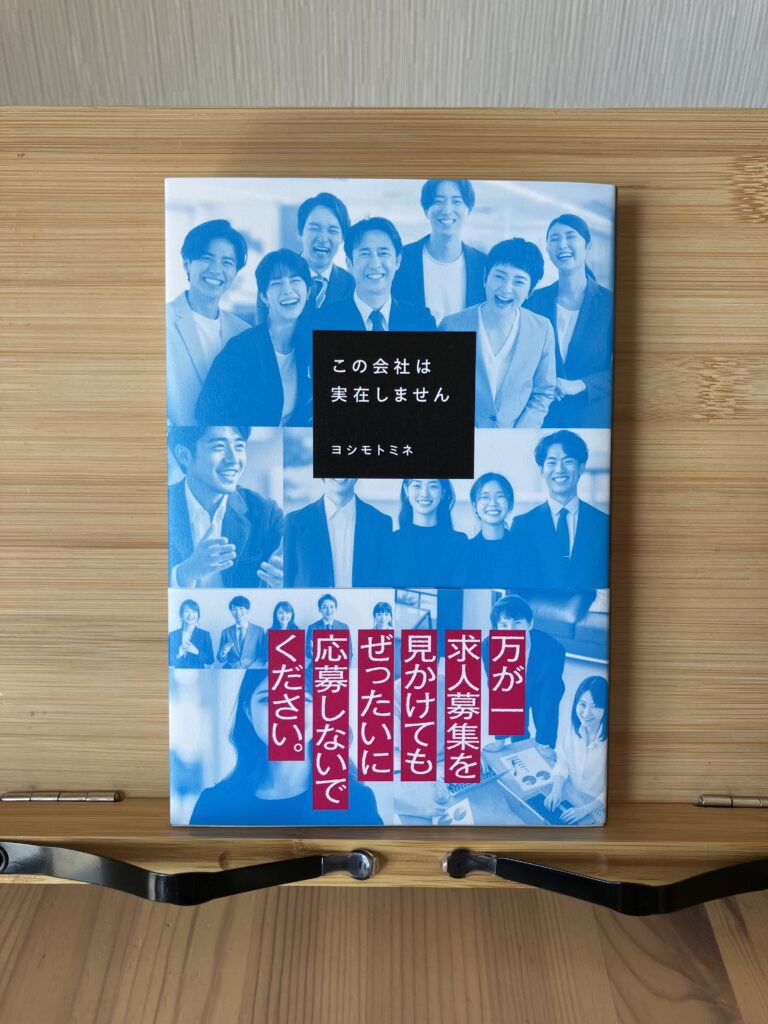

今回は、ヨシモトミネさんの

『この会社は実在しません』について紹介をしていきます!

『この会社は実在しません』について

本書の概要

本書はひとことで言うと

「アットホームな職場」の裏側に震える、戦慄の企業ホラーな1冊です。

本書をオススメしたい人

- 本格的に怖い物語に挑戦してみたい人

- ブラック企業や社畜ネタなど、社会的テーマをホラーで味わいたい人

- 心理ホラーや都市伝説系の物語が好きな人

本書は、第45回横溝正史ミステリ&ホラー大賞にもエントリーされた

話題のホラー小説です。

著者ヨシモトミネのデビュー作であり、

もともとはWeb小説サイト「カクヨム」で連載され高い評価を得て書籍化されました。

物語は「もし社内で奇妙な資料を見つけてしまったら……?」という設定から始まり、

新入社員が社内で発見した不気味な資料を通じて

会社に潜む異常な実態が少しずつ暴かれていきます。

現実世界でも求人広告で「アットホームな職場」や

「社員は家族です」といった文句を掲げる会社は

ブラック企業である場合が多いものですが、

本作はまさにそんなイメージ通りに物語が展開します。

会社と家族という一見温かな要素が、不気味にねじれた形で絡み合い、

読者に恐怖と驚きを与える作品です。

構成としては、架空なドキュメンタリーのような流れで、

資料の書き起こしや音声記録などを交えたものでありながら、

同時に登場人物たちのドラマもしっかり描かれているのが特徴です。

張り巡らされた謎と緻密な構成により、

怖さを感じながらも、つい読み進めてしまう作品です。

『この会社は実在しません』のあらすじ

あらすじの概要

万が一求人募集を見かけてもぜったいに応募しないでください

ある日、私は会社の書庫で「開封厳禁」と書かれた段ボール箱を発見しました。

その中にあったのは、会社に関する数々の資料。

これからまとめていく文章は、それらの資料を文字起こししたものです。

なお、重大な機密情報などは含みません。ただ――とても、異様なだけで。

どうか、弊社と私に対するご詮索はおやめください。

この会社は実在しません より

狂気が潜む「アットホームな職場」

舞台は大手菓子メーカー「スノウ製菓」。

主人公・芦原瑞穂は新卒で入社したばかりの女性社員です。

ある日、彼女は会社の倉庫で「開封厳禁」と

貼られた段ボール箱を偶然発見します。

その中には膨大な社内資料やUSBメモリが詰め込まれていました。

興味本位で中身を確認すると、そこには会議の議事録、

録音の文字起こし、監視カメラ映像の記録など、

普通の会社にあるはずのない異常な出来事の数々が詳細に記録されていたのです。

資料に残されていたのは、

営業研修の最中に新人が自らの眼球を鉛筆で突き刺す映像、

既婚者でないはずの社員が「妻と子どもがいる」と語る不可解なインタビュー、

夜中に突然訪れる「営業マン」の存在、

そして得体の知れない「かぞく」という言葉を繰り返す社員たちの姿でした。

瑞穂は最初こそ冗談や都市伝説の類だと思いながらも、

その内容を文字起こしして小説投稿サイトにアップロードしていきます。

ところが、やがて資料に描かれた出来事が実際の事件と符合していることに気づき、

恐怖は現実のものとなっていきます。

瑞穂の自宅にも、ついに「深夜の営業マン」が現れることで

彼女は震え上がりながらも、信頼する同期社員・宮下優吾に相談しました。

宮下は小説家志望の青年で、資料に繰り返し出てくる

「大丈夫」と「家族」という言葉に注目します。

宮下は「企業が社員を家族と呼ぶのは洗脳の一種だ」と指摘し、

二人は調査を進めることにしました。

さらに新聞記者の藤村勇那も加わり、三人は資料に隠された真実を追います。

調査の過程で、老人殺害事件の証拠データが「手違い」で削除されていたこと、

しかしそのデータが瑞穂の見つけたUSBには残っていたことなど、

会社ぐるみの隠蔽を示す証拠が次々と浮かび上がります。

宮下は「この会社を辞めろ」と瑞穂に忠告しますが、

直後に彼自身が狂気に陥り、「大丈夫になるためにやっている」と言い残して自殺してしまいます。

葬儀の場で瑞穂は幻の宮下に出会い、彼が上司を「かぞく」と呼ぶ姿を目撃しました。

その後、藤村の調査により、「スノウ製菓」には

かつて「守り神」と呼ばれる存在が祀られていたこと、

そしてそれが創業者の母を神格化したものであることが判明します。

封印されていたその存在である「アジャ様」が解き放たれたことで、

社員たちは死後も会社に縛られ、「かぞく」として取り込まれていると判明します。

やがて瑞穂は上司に拉致され、会社地下の異様な空間へと連れ込まれます。

そこには田園風景を模した地下世界と、

肉塊と化した「アジャ様」が存在していました。

生贄のように人々が差し出される光景を目の当たりにし、瑞穂は絶望します。

ここからクライマックスに差し掛かりますが

「スノウ製菓」の本性は暴かれるのか?

瑞穂は無事解放されるのか?などの結末は、本書を手に取ってご確認ください。

『この会社は実在しません』の感想

「家族」と「大丈夫」が意味するもの

本作最大の特徴は、社内資料や録音文字起こしを多用したモキュメンタリー形式です。

この手法により、読者は物語を読んでいるのではなく、体験している感覚に陥ります。

あたかも自分がその会社で資料を覗き込んでいるかのような臨場感があり、

現実と虚構の境界が曖昧になっていく感覚は本書独自の恐怖を生み出しています。

また、作品全体を貫くキーワードが「家族」と「大丈夫」です。

普通であれば安心感を与える言葉ですが、

本作では逆に不気味さの象徴として機能します。

「大丈夫になる」という言葉は、常識的には「安心する」という意味ですが、

劇中では「怪異に屈し、正気を失うこと」として使われています。

この逆転は読者に強烈な不安を与え、

身近な言葉がこんなにも恐怖を帯びるのかと驚かされます。

会社を「家族」と称する風土は、現実社会でもブラック企業の代名詞ですが、

本作ではそれが極端に歪められ、

社員が死後も「かぞく」として取り込まれていく構図に昇華されます。

そして「社員は家族」という言葉を恐怖のモチーフにした点は、

単なるホラーに留まらず社会風刺の要素も含んでいます。

会社に縛られ、同調圧力に屈し、個が消えていく構図は、

現代の労働環境を鋭く突いています。

ブラック企業や過労死といった社会問題を、超自然的な恐怖に置き換えることで、

読者は「これは単なるフィクションではない」という現実的な恐怖を感じます。

読み終えた後には、「二度とアットホームな職場という言葉を信じられない」と

思わせるほどのインパクトを感じました!

最後に

ここまで本書について紹介してきました。

ホラーとしての恐怖と、社会派小説としての洞察が融合した本作は、

まさに「怖いけれど読まずにはいられない」1冊でした。

後味の悪さも含めて、本作の完成度は極めて高いと感じます。

本書が気になる方は、是非手に取ってみてください!

コメント