こんにちは!しょーてぃーです!

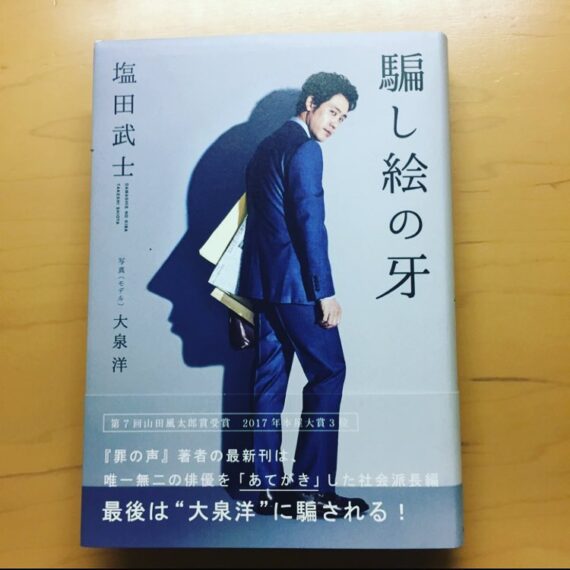

今回は、塩田武士さんの

『騙し絵の牙』について紹介をしていきます!

『騙し絵の牙』について

本書の概要

本書はひとことで言うと

廃刊の危機に直面しながらも奮闘する編集長の姿を描いた1冊です。

本書をオススメしたい人

- 出版業界や雑誌編集の舞台裏に興味がある人

- 組織内の対立やビジネス戦略に関心がある人

- 人間の裏表や意外などんでん返しを楽しみたい人

本作は、出版不況にあえぐ大手出版社「薫風社」を舞台にしたミステリー小説です。

主人公・速水輝也は「トリニティ」というカルチャー誌の編集長で、

周囲からは人望が厚い人気者です。

しかしある夜、上司の相沢から雑誌の廃刊可能性を告げられ、

速水は黒字化のため大物作家の連載企画や企業タイアップ、

映像化プロジェクトなどさまざまな新企画を打ち出して奔走します。

一方で社内では経営方針を巡る対立が激化し、速水は巻き込まれていきます。

やがて社内抗争が本格化する中、速水は飄々とした「笑顔」を崩さず努力を続けますが、

その笑顔の裏で彼自身の“別の顔”が浮かび上がってきます。

物語は後半で思わぬ展開へと転じ、

読者を驚かせるどんでん返しが用意されています。

作品は2018年の本屋大賞にもノミネートされるなど話題となり、映画化もされた人気作です。

『騙し絵の牙』のあらすじ

雑誌存続への闘いと意外な裏切り

大手出版社「薫風社」の文化誌「トリニティ」を舞台に、

若き編集長・速水輝也は部下や作家から慕われる人物として登場します。

40代半ばの彼は鋭いコミュニケーション能力で

社内をまとめる「天性の人たらし」ですが、

ある晩、専務である相沢から雑誌の廃刊をほのめかされ、窮地に追い込まれます。

慌てた速水は「トリニティ」存続のために大型連載の企画、

大物作家との交渉、さらには映像化や奇抜なタイアップ提案など、

あの手この手で黒字化を目指して奔走します。

実際に作家を爆笑させる替え歌パフォーマンスを披露したり、

斬新な企画で出版社に食い下がったりと、

持ち前の機転とユーモアで難局を乗り切っていくのです。

しかし、社内では社長の急逝をきっかけに、経営方針を巡る派閥抗争が勃発します。

利益重視の新経営体制の下、速水はトリニティを盾に点数稼ぎの道具として扱われます。

やがて社内の労働組合にまで事態は波及し、

「トリニティ存続」をかけた臨時中央委員会が開かれます。

その場で速水は「雑誌を安易に切り捨ててはダメだ!」と熱いスピーチを行い、

社員たちを激励しますが、経営陣は聞く耳を持ちません。

結果的に会議は実質的な成果を得られず、出版界の現実に敗北した速水は、

自社で雑誌を守れなかった無力感に苛まれながら辞表を提出します。

社内外から引き留めの声がかかりますが、速水は決意を変えません。

しかし退社から半年後、速水は「株式会社トリニティ」を立ち上げることで業界を驚かせます。

この新会社は作家サポートや読者向けサービスを手がけるベンチャーで、

出版社の大物作家たちは全員が速水の企業へ移籍していました。

さらに、元の雑誌「トリニティ」が蓄積していた版権や契約スタッフ、

他社との事業提携まで、速水はすべて自社のものにしてしまいます。

かつて彼を軽くあしらっていた上司やテレビ関係者も、

今では速水の機嫌をうかがう立場に転じていました。

そして物語のラストで明かされるのは、速水が表向きの柔和さとは裏腹に

非常に計算高い戦略家であったという事実です。

心底から作家を守る熱意で行動していたように見えた彼ですが、

その裏では他社を出し抜く緻密な勝算が隠されていたのです。

『騙し絵の牙』の感想

出版バトルを制した男の素顔

本作は、出版界の現実を踏まえながらエンタメ性も兼ね備えた力作でした。

前半は会社員小説のように感じられ、

速水編集長の機転やユーモアで場を盛り上げる描写が多く見られます。

それらのエピソードは笑いの中にも苦労がにじんでおり、

現場志向の速水を好感をもって読めます。

一方、物語が進むにつれて社内政治の厳しさと家族問題も浮上し、

徐々に重厚な展開に変わっていきます。

この構成は飽きさせず、終盤に向かうほど緊張感が増していきました。

特に印象的だったのは、組合会議での速水のスピーチです。

編集長としての使命感をぶつけるその言葉は痛切で、従業員たちの胸に響きました。

ここで「ノーと言えない文化」が露呈し、

会社の論理に屈しない彼の姿勢がはっきり示されます。

その後の転機となるエピローグも見事で、速水が会社を辞めた後に

「トリニティ」を起業する展開は予想を超えるものでした。

多くの資源と人材を手中に収め、

最後に大逆転を果たす様子は実にスカッとさせられます。

ただし一方で、あまりにも多くの仕掛けを詰め込んだせいか、

読み進めるまで登場人物の裏の顔に気づきにくい面もありました。

「笑顔」が演技か本心か徐々に分かっていく仕掛けは巧妙ですが、

前半は正体が分からない分もどかしさも感じました。

それでも、読み終えたときには「騙し絵」がすべて回収されていて、

塩田武士さんらしい終盤の爽快感がありました。

また、登場人物それぞれに光と闇が描かれ、

誰もが裏表を持つ人間なのだという肯定的な視点も感じられます。

全体として、前半はビジネスパズル、後半はミステリ要素強めという

二部構成で、メリハリのある作品でした。

主人公・速水の多面性や人間模様が丁寧に描かれており、

テーマである「信頼と欺瞞」の重さも伝わってきます。

日本の出版界の未来やメディアのあり方にも思いを巡らせる作品で、読み応え十分で

映像作品とも違った、原作ならではの深さに満足できる1冊でした。

最後に

ここまで本書について紹介してきました。

出版業界の内幕や社内政治、人間ドラマに興味のある方はもちろん、

先の読めない展開が好きな方にもおすすめです。

本書が気になる方は、是非手に取ってみてください!

コメント