こんにちは!しょーてぃーです!

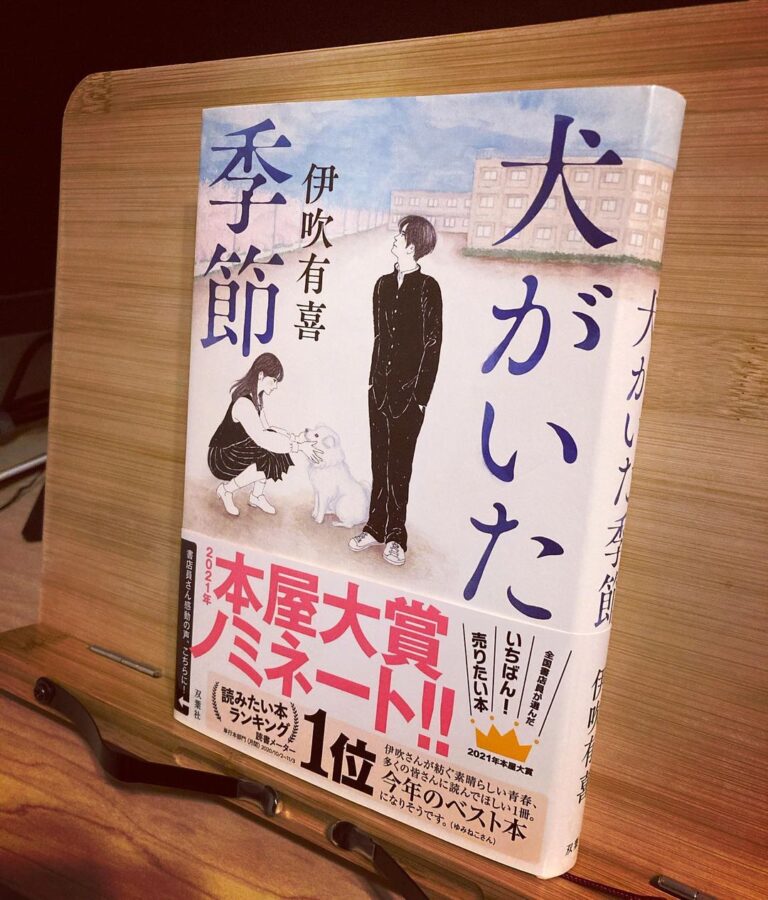

今回は、伊吹有喜さんの

『犬がいた季節』について紹介をしていきます!

『犬がいた季節』について

本書の概要

本書はひとことで言うと

犬と人が紡ぐ、青春を見つめ直す物語です。

本書をオススメしたい人

・青春小説が好きな人

・ペットとの思い出に心が動く人

・静かに泣ける物語を求めている人

本作は、三重県の八稜高校を舞台に、

1988年から2000年の12年間を描いた連作短編小説です。

物語の中心には、校内に迷い込み、やがて 八高の犬 として愛されるようになる

白い雑種犬・コーシローの存在があります。

各章では、異なる世代の高校生たちが登場し、

それぞれの恋、進路、家庭の悩みや葛藤が描かれ、

彼らと共に寄り添うようにコーシローが登場します。

コーシローはただそこにいるだけで、

生徒たちの心の拠り所となり、青春の記憶の象徴として

作品全体に温かな一貫性をもたらしています。

やがて時が経ち、元生徒たちが母校に再集結するラストでは、

犬がいた季節の記憶が読者自身の記憶と重なり、深い感動を呼び起こします。

『犬がいた季節』のあらすじ

あらすじの概要

1988年夏の終わりのある日、高校に迷い込んだ一匹の白い子犬。「コーシロー」と名付けられ、以来、生徒とともに学校生活を送ってゆく。初年度に卒業していった、ある優しい少女の面影をずっと胸に秘めながら…。昭和から平成、そして令和へと続く時代を背景に、コーシローが見つめ続けた18歳の逡巡や決意を、瑞々しく描く。山本周五郎賞候補、2021年本屋大賞第3位に輝いた青春小説の傑作。

犬がいた季節 より

コーシローと歩んだ12年

物語の舞台は三重県津市にある県立八稜高校(通称:八高)。

この学校の屋上に現れた一匹の白い雑種の子犬「コーシロー」と、

彼と共に過ごした高校生たちの12年間にわたる青春を描いた、連作形式の物語です。

1988年から2000年までの時間を舞台に、各章では異なる世代の生徒たちが登場し、

彼らの恋や友情、家族、将来への不安などが、

コーシローとの交差の中で丁寧に描かれています。

第1章:1988年・コーシローの登場

八稜高校の屋上に突然現れた白い子犬は、

生徒たちの心を和ませる存在として「コーシロー」と名付けられます。

この年の主人公は、元気で快活な女子生徒・恵と、

彼女に片想いをする理数系男子・康史。

お互いに素直になれない二人の関係を、

コーシローがそっと繋いでくれる存在となります。

バブル景気の余韻の中、高校生たちは未来を明るく見ていた時代。

だが、個々の悩みや不安は確かに存在し、

コーシローはそんな心の隙間に寄り添います。

第2章:1991年・家庭の不和と孤独

登場するのは、家に居場所のない女子生徒・由利。

両親の不仲と経済的な不安から、彼女は学校にも馴染めずにいます。

彼女の逃げ場所は、八高の屋上とコーシローでした。

唯一心を許せる相手は、無口で誠実な男子生徒・武藤。

武藤との交流と、屋上でのコーシローとの時間を通して、

彼女は少しずつ心を開いていきます。

この章では、犬という存在が、人の心をほどく媒介として描かれています。

第3章:1994年・進路と友情の交錯

次に描かれるのは、大学受験を控える三年生・克也と、

美術系の進学を目指す親友・正隆。

進路が異なることで微妙なすれ違いが生まれ、

それがやがて口論にまで発展します。

そんな中でも、二人が共通して可愛がる存在がコーシロー。

言葉にできない感情を抱える若者たちの間に、

無言で寄り添うコーシローの姿は、

彼らにとって 変わらない何か として、心の支えになっています。

第4章:1997年・震災の記憶

この章では阪神・淡路大震災後の日本社会の空気感が背景にあります。

主人公・芽依は、親を震災で亡くした転校生・泰志に心を寄せていきます。

泰志は他人と距離を取りたがるが、芽依とコーシローとの関わりの中で、

少しずつ過去のトラウマを乗り越えようとします。

ここでは、コーシローの存在が「癒し」として機能する一方で、

「変わらない風景の象徴」としても描かれます。

第5章:2000年・別れの季節

ついに老犬となったコーシローは、次第に動きが鈍くなり、

学生たちの中でも「そろそろ別れが近いのでは」とささやかれるようになります。

この章の主人公は、動物好きで将来は獣医になりたいと考えている女子生徒・奈津。

彼女はコーシローを献身的に世話し、最期まで寄り添おうとします。

卒業と同時に訪れる「犬との別れ」は、

若者たちが「大人になるための通過儀礼」として重く、一方で温かく描かれています。

最終章:2018年・再会と記憶の中の犬

創立100周年記念で八稜高校に集まったかつての生徒たち。

恵、由利、克也、芽依、奈津など、

かつてコーシローと共に青春を過ごした彼らが久しぶりに顔を合わせます。

屋上のコーシローの小さな銅像を見ながら、

誰もがその存在を懐かしみ、あの頃の自分に思いを馳せます。

コーシローはもういないけれど、確かにその“季節”が存在していたことを思い出し、

皆の心に温かい感情が広がっていきます。

『犬がいた季節』の感想

記憶の中に生き続ける、静かな存在

本作を読み終えたとき、胸の奥にしんとした温もりが残りました。

それは、人生のある一時期を思い出すような郷愁であり、

時間というものの重みであり、そして何より「誰かと共に過ごした記憶」が

どれほど自分の中で生き続けているのかを、改めて実感させてくれる読書体験でした。

この作品が持つ最大の魅力は、

時間と記憶を繋ぐ存在としての犬=コーシローの描かれ方にあると感じます。

彼が物語の主役になることはありません。

けれども、登場人物たち一人ひとりの心の中に、

確かに そこにいた という実感を残していきます。

そして、それは読者の私たちにも伝わってきます。

犬が見ていたのは、人の「変化」

コーシローは言葉を話しません。

だからこそ、彼自身の意志や感情が語られることはありません。

ですが、彼と向き合う高校生たちは、

それぞれに異なる心の状態で関わっていきます。

嬉しいとき、寂しいとき、逃げたいとき、居場所がないとき

彼らは黙って屋上に行き、コーシローに寄り添います。

すると、不思議と心が和らぎ、涙が出たり、思わず笑ってしまったりします。

この「犬が見つめていた人間の変化」という構造が、

物語全体を通して緻密に描かれていることに、読後に気づかされました。

コーシローは象徴であり、変わりゆく時代の中で、

唯一「変わらないもの」としてそこに在り続けた存在でした。

誰かが卒業しても、次の誰かがまた出会う

そんな連続性の中で、「犬がいた季節」は人々の心をそっとつなげていきます。

青春という“季節”の鮮やかさと儚さ

登場人物たちは皆、高校生という限られた時期を生きています。

進路の悩み、恋の不安、家庭の問題、自分自身の存在意義など

誰もが何かを抱えながら日々を過ごしています。

その繊細な心の動きを、著者は一切の大仰さなく、静かに描いていきます。

特に印象に残ったのは、1997年の章で描かれる

震災の記憶を背負った少年・泰志と、彼に寄り添う芽依の関係です。

言葉にならない心の距離を、コーシローが埋める役割を果たす場面では、

思わず感動してしまいました。

青春は清らかながら、それはあとから振り返るからこそ清らかであり、

当時の只中にいるときは、不安や迷い、孤独が付きまといます。

でも、あのとき確かに「誰かと一緒にいた」という

記憶があるなら、それだけで人は前に進める。

そんなメッセージが、作品の端々から優しく伝わってきます。

世代と時代をつなぐ「優しい構造」

物語が1988年から2000年までを

連作短編として描いている構成も、とても印象的です。

世代が変わっても、同じ校舎、同じ屋上、同じ犬がそこにいるという繋がりが、

読者に「時間の積み重ね」の尊さを感じさせてくれます。

そして最終章で、かつての生徒たちが大人になり、

再び八高に戻ってくる場面は、まさにこの作品の核心です。

青春時代を共にした“あの犬”を思い出すことは、

自分自身が過ごしてきた時間を肯定することにもつながります。

何十年も経っても忘れられない存在、そして自分を見守ってくれていた存在。

コーシローはただの犬ではなく

記憶の中の風景であり、支えであり、希望そのものでした。

伊吹有喜さんの筆致が与える癒し

この作品がこれほど多くの読者の心を打つのは、

作者である伊吹有喜さんの筆致が、とにかく丁寧で優しいからだと思います。

伊吹さんは登場人物を決して断罪しません。

誰もがどこか不完全で、未熟で、けれどもそのままでいいんだよと

語りかけるような文体が印象的です。

物語の中で、大きな事件は起きませんが読者は、

まるで「誰かの人生」に深く共感しているかのように、

ページをめくる手が止まらなくなります。

そして、自分の中にある犬がいた風景を自然と思い出します。

最後に

ここまで本書について紹介してきました。

本作は、「共に過ごした時間のかけがえのなさ」を、そっと手渡してくれる物語です。

そして、その時間が過ぎ去ったあとでも、自分の中で確かに生き続けている

そんな実感を、読者に与えてくれる作品なのだと感じました。

本書が気になる方は、是非手に取ってみてください!

コメント