こんにちは!しょーてぃーです!

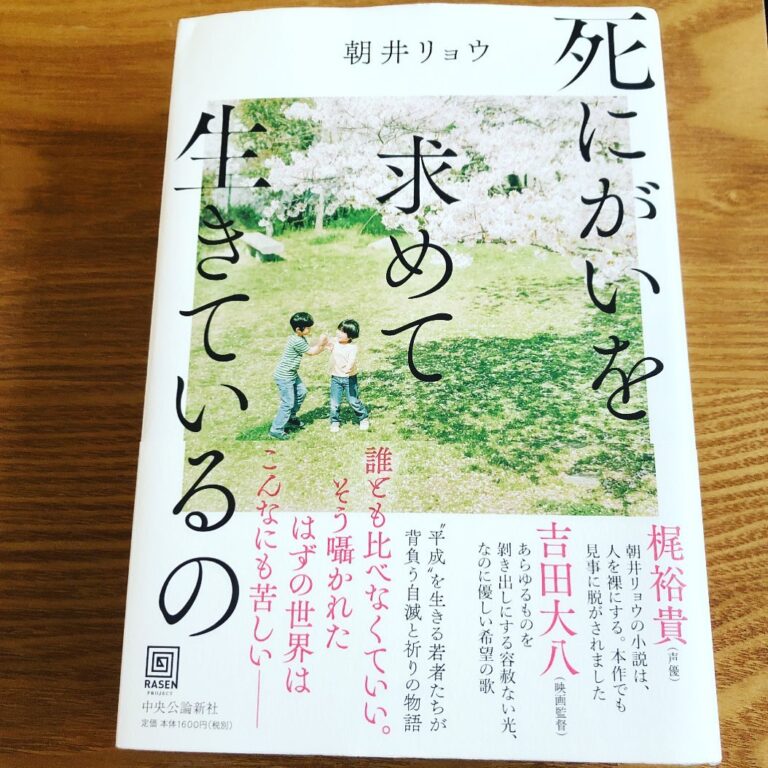

今回は、朝井リョウさんの

『死にがいを求めて生きているの』について紹介をしていきます!

『死にがいを求めて生きているの』について

本書の概要

本書はひとことで言うと

生きづらい時代に生きる意味を見出す群像劇を描いた物語です。

本書をオススメしたい人

・人生の意味や“生きがい”について悩んでいる人

・群像劇が好きで、多視点の物語構造に惹かれる人

・現代社会に生きづらさを感じてきた人

本作は、平成という時代を背景に、「自分の死に意味を持たせたい」と願う

一人の青年・堀北雄介を中心に展開される群像劇です。

柔道部で青春を過ごした南水智也が事故で植物状態になったことをきっかけに、

堀北は“死にがい”を求めて社会のさまざまな場所に飛び込んでいきます。

物語は複数の語り手によって進み、

堀北との出会いがそれぞれの人生にどう影響したかが描かれます。

堀北の生き様は賛否を呼びつつも、読者に「どう生き、どう死にたいか」という

根源的な問いを突きつける、深く刺さる一冊です。

『死にがいを求めて生きているの』のあらすじ

あらすじの概要

誰とも比べなくていい。

そう囁かれたはずの世界は

こんなにも苦しい――

「お前は、価値のある人間なの?」

朝井リョウが放つ、〝平成〟を生きる若者たちが背負った自滅と祈りの物語

植物状態のまま病院で眠る智也と、献身的に見守る雄介。

二人の間に横たわる〝歪な真実〟とは?

毎日の繰り返しに倦んだ看護士、クラスで浮かないよう立ち回る転校生、注目を浴びようともがく大学生、時代に取り残された中年ディレクター。

交わるはずのない点と点が、智也と雄介をなぞる線になるとき、 目隠しをされた〝平成〟という時代の闇が露わになる。

今を生きる人すべてが向き合わざるを得ない、自滅と祈りの物語。

死にがいという名の人生を追って

物語は、地方都市の高校を舞台に始まります。

南水智也(みなみ・ともや)と堀北雄介(ほりきた・ゆうすけ)は、

幼少期からの付き合いを持つ親友であり、高校時代は共に柔道部で汗を流した仲でした。

彼らはそれぞれ異なる動機で柔道に打ち込むが、

堀北は特に「自分の命を何かの役に立てたい」という

強烈な死にがいへの欲求を抱えていました。

高校卒業後、二人の道は分かれます。

智也は大学に進学し、堀北は就職するが、

不慮の事故により植物状態となってしまいます。

この衝撃的な出来事をきっかけに、堀北は「智也の命を無駄にしない」という強い思いのもと、

彼の命が何かの意味を持つような生き方を追求し始めます。

以後、彼は政治、教育、スポーツ、医療など

あらゆる分野に顔を出し、目まぐるしい人生を送っていくことになります。

物語はここから、堀北と出会った複数の登場人物の視点で進行していきます。

各章はそれぞれ異なる人物が語り手となり、

彼らの人生の中で堀北と関わった出来事や感情が描かれます。

たとえば、大学で堀北と出会い、学生運動のような活動に巻き込まれた者。

ブラック企業で心身をすり減らし、堀北のような「目的に燃えた人間」を理解できずに反発を覚える者。

中学受験に苦しむ子を持つ母親。医療現場で命と向き合い続ける看護師。

あるいはネットで承認欲求を満たそうとする若者など

堀北はさまざまな形で彼らの前に現れ、彼の語る“死にがい”の概念が人々に波紋を広げていきます。

堀北は常に「自分は意味のある死に方をしたい」と語ります。

その姿勢は一貫しており、時に純粋であるがゆえに危うくもあります。

自らの価値観を他者に押しつけるわけではありませんが

その圧倒的な行動力と信念の強さは、周囲の人間に少なからず影響を与えていきます。

語り手たちは堀北を「眩しい存在」として語る一方で、

「自分にはあのようにはなれない」と、ある種の嫉妬や違和感も抱きます。

物語後半では、堀北がついにある重大な行動に出ることで、

彼の「死にがい」が社会的に大きな意味を持つものとして認識されます。

ですが同時に、彼がそこまでして追い求めた死にがいの在り方が果たして正しかったのか、

残された者たちはそれぞれの答えを探すことになります。

そして最後、長らく植物状態だった南水智也の視点が描かれます。

わずかに意識が残る中、智也は「堀北の生き様」が

自分の命を意味あるものに変えてくれたと静かに語ります。

『死にがいを求めて生きているの』の感想

死にがいに囚われた男の物語

本作は、読み終えた後にじわじわと重さがのしかかってくるような

静かな衝撃を持った作品です。

読み手に深い問いを投げかけながら、答えを強要しない。

むしろ読者自身に「お前はどう生きているのか?」と向き合う機会を突きつけてくる1冊です。

この小説の主題は、ずばり「生きがい」ではなく、「死にがい」です。

タイトルがすでに問いを投げかけています。

なぜ人は死にがいを求めるのか。死にがいとは何か。

そもそもそれを見つけることに意味があるのか。

そして、その死にがいが「誰かにとって価値のある死」だとしても、

それは本当に肯定されるべきか?

作中で中心人物となる堀北雄介の存在は、とても印象的です。

彼は純粋で真っ直ぐで、他者のために行動し、

自分の命を“誰かのために使う”ことに人生の価値を見出します。

ある意味で美徳に思えるその考え方は、同時にとても危ういです。

なぜなら彼は、他者の価値観におもねることなく、

自分の信念だけで突き進んでいくからです。

この危うさは、読者に強い揺さぶりをかけてきます。

「自分が今生きているのはなぜか」「この生に意味はあるのか」。

普段なら意識の外に置いている問いを、この物語は強制的に浮上させてきます。

堀北の生き方は、彼の信念からすればとても誠実です。

しかし、それは周囲の人々にとっては圧力にもなっていきます。

各章で語り手となる人物たちは、そんな堀北の“熱量”に戸惑い、

圧倒され、傷つき、時に救われる。

それぞれの価値観が交錯する多視点構成は、本作に立体感をもたらしています。

中でも興味深いのは、堀北が「自分はどう死ぬか」にばかりフォーカスすることで、

「今どう生きるか」が後回しになっているように見える点です。

死にがいを求めて生きるというのは、美しくもあり、少し歪でもあります。

この歪さが、物語のリアリティと魅力に直結しているように感じます。

また、物語全体が「平成」という時代の空気感をまとうのも印象的です。

バブル崩壊後の喪失感、SNSによる承認欲求の肥大化、

政治への不信感、教育格差、そして「やりがい搾取」など、

平成という時代を生きた若者たちが抱えていた生きづらさが随所にちりばめられています。

そして、最も胸を打つのは、最後に描かれる南水智也の視点です。

彼がほんのわずかに意識の中で語る堀北への想い

「堀北の生き方が、彼自身の命を意味あるものにしてくれた」という言葉には、

堀北のすべてが報われるような痛みと救いが込められていました。

このラストの一章によって、物語全体がやさしく包み込まれるような感覚すらあります。

堀北の死にがいは、彼にとってだけでなく、他者の命の意味にも変化を与えていたのです。

しかし同時に、「じゃあ自分も堀北のように生きられるか?」と問われたら、

多くの読者が首を横に振ると思います。

だからこそ堀北はまぶしく、そして遠い。誰もが彼のように生きられるわけではないし、

むしろ彼のような生き方に戸惑いや疑問を感じる人の方が多いと思います。

その「ズレ」や「違和感」こそが、本作が読者に突きつける真骨頂です。

堀北の生き方を全肯定するわけでも、全否定するわけでもない。

その中間にあるグラデーションの中で、読者は「自分だったらどうするか」

「どう生きて、どう死にたいか」と、読後も長く考えさせられることになります。

最後に

ここまで本書について紹介してきました。

平成という時代を背景に、「何のために生き、どう死ぬか」を問いかける群像劇である本作は

淡々とする一方、重みを持って綴られている物語でした!

本書が気になる方は

是非本書を手に取ってみてください!

コメント