こんにちは!しょーてぃーです!

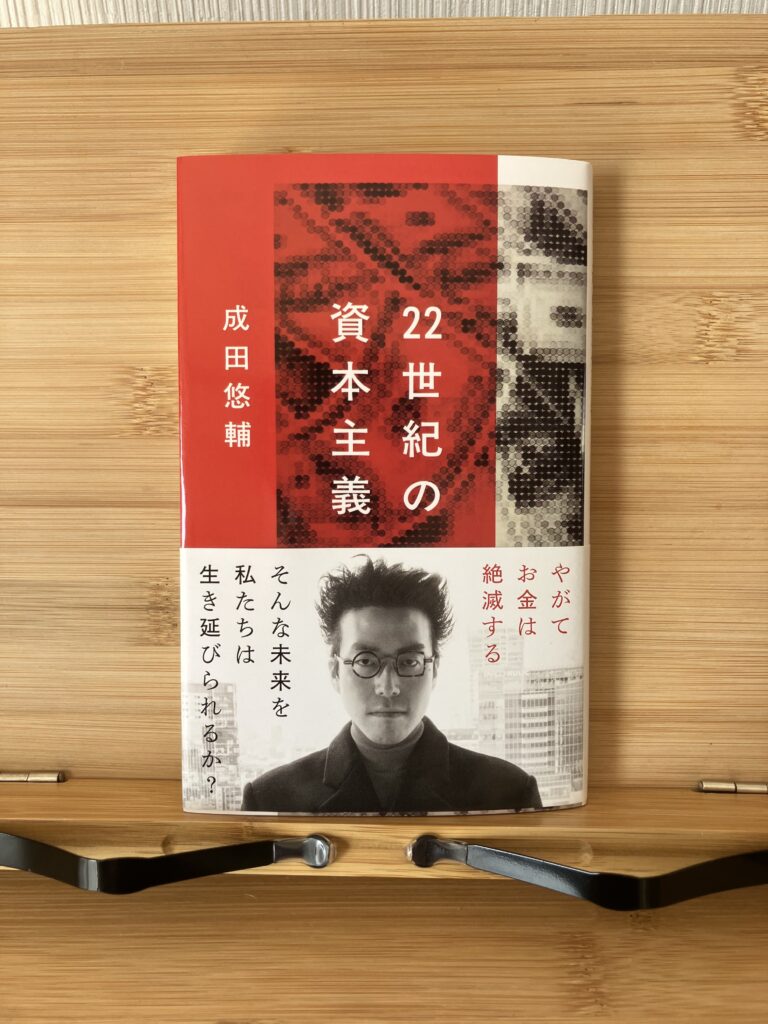

今回は、成田悠輔さんの

『22世紀の資本主義 やがてお金は絶滅する』について紹介をしていきます!

『22世紀の資本主義 やがてお金は絶滅する』について

本書の概要

本書はひとことで言うと

お金の幻想を解き明かし、未来の経済像を鮮やかに描き出す1冊です。

本書をオススメしたい人

・資本主義の未来やお金の行方に興味がある人

・現代の資本主義を、新しい視点で考えてみたい人

・常識にとらわれない未来予測を楽しみたい人

本書は、現代の資本主義がこの先100年でどう変貌し、

「お金」がやがて消えてしまう未来が来るのかを大胆に描いた1冊です。

株価や仮想通貨のバブル、AI技術の台頭など、

あらゆるものが商品化されていく超資本主義の行き着く先に、

お金が存在しない経済(データ資本主義)が訪れると予測します。

著者は経済学者ですが、決して難解な理論書ではなく、

寓話や具体例を交えながら、資本主義とお金の未来について読者と一緒に考えるスタイルです。

お金や市場経済の常識を覆し、

凝り固まった発想を打ち砕くような刺激的な内容でありつつも、

ユーモアと平易な語り口で書かれているので、

読み進める中で「お金とは何か?」を根本から問い直し、

新しい経済の姿を想像するヒントを得られる1冊です。

『22世紀の資本主義 やがてお金は絶滅する』のまとめ

本書は、第0章のノスタルジックな導入「泥だんごの思い出」に続き、

主に3つの章で展開されています。

それぞれ現在の資本主義の暴走、市場と国家のせめぎ合い、

そしてお金が消えた未来の構想というテーマで語られており、

本書の核心的なメッセージが詰まっています。

専門的な経済知識がなくても理解しやすいように、

たとえ話や具体的なエピソードが多数盛り込まれており、

読者は物語を追う感覚で資本主義の行方について考えさせられます。

第1章 暴走 すべてが資本主義になる

第1章では、まず資本主義というものの正体についての考察が展開されます。

著者は資本主義の本質を一言で

「固まった定義からひたすら逃れ続けるもの」だと言い切っています。

つまり資本主義は時代や環境に応じてその姿を変え、

常に新しい領域を飲み込みながら拡大していく動的なシステムだというのです。

実際にいま私たちが目撃している資本主義の加速と拡大を示すために、

著者は現代の具体例をいくつか挙げています。

たとえば、生成AI(人工知能)を使って、著者本人になりすました偽アカウントが

特殊詐欺を働くというエピソードが登場します。

AI技術が悪用され、人間がその養分に成り下がってしまうようなことは、

資本主義の暴走がついに人間の存在意義すら揺るがす段階に来ていることを示唆するものです。

また、「まだ何も生み出していない企業のビジョンに人々が夢を託し、実態ゼロの段階で株価が急騰する」

「知人が立ち上げた仮想通貨が一時は4兆円もの時価総額を付けながら大暴落し、一瞬で価値が消滅した

そんなバブル的事件も紹介されています。

著者はこれらを指して「未来がインフレし、現在がデフレしている」と表現しました。

簡単に言えば、みんなが想像上の将来価値(未来)に過剰な期待で高い数字を付ける一方で、

足元の現実(現在)の価値が相対的にしぼんでいるということです。

このフレーズは、お金というものが数字だけの存在として

際限なく膨らみ暴走している現状を端的に言い表しています。

さらに著者は、あらゆるものがデータ化され商品化されていく社会にも言及します。

情報から物質、果ては人間の体や心に至るまで、

あらゆる事柄がデジタルデータとして記録・分析されていく現代。

著者は1970年代にオムロン社が提唱した未来予測モデル「SINIC理論」に触れながら、

人類社会が情報化社会を経て自律化社会へ進み、

やがて「データが空気のように当たり前になる世界」

(=理論上「自然社会」と呼ばれる段階)が訪れると紹介しています。

そして膨大なデジタルデータの蓄積を、19世紀神智学の概念になぞらえて

「アカシック・レコード(宇宙の記録)」にたとえ、

その果てに起こり得る現象を「価値のカンブリア爆発」と表現しています。

私たちの日々のあらゆる行動・選択・発言・交流がデータとして残り、

そのデータの海から思いもよらない新しい価値が次々と生まれてくる可能性があるという指摘です。

こうして第1章は、「すべてが資本主義になる」

すなわち世の中のあらゆる要素が資本主義的な市場原理に組み込まれ、

価値化・取引されるようになる近未来像を描き出します。

その先に何が起こるのか? という点に対して著者は逆説的に、

資本主義が極限まで行き渡ったとき資本主義という概念自体が消滅すると予測します。

言い換えれば、資本主義は自らの成功によって溶けて見えなくなるという大胆な見通しです。

第2章 抗争 市場が国家を食い尽くす

第2章では、資本主義(市場経済)と国家の関係に焦点が当てられます。

タイトルの「抗争」が示すとおり、市場が国家の役割を侵食し、

両者がせめぎ合う未来が語られます。

まず成田氏は「お金とは何か」という根源的な問いに立ち返り、

その歴史的役割をひもといています。

本来お金は、人類の経済活動の中で生まれた「記録と調整のための装置」でした。

どういうことかと言うと、私たち人間は

それぞれが行った経済活動(働いた・交換した・貢献した・受け取った等)の詳細な履歴を

完璧に覚えておくことはできません。

また、ある商品やサービスを手に入れる際に

本来なら複雑に比較検討すべき価値を、一瞬で判断する能力もありません。

昔の社会では記録手段や情報通信技術も未熟だったため、

取引の細かな内容を逐一データとして残すことも困難でした。

そこで登場したのがお金です。

お金は人々の過去の行為や価値をざっくりと一つの数字(価格や貨幣額)に圧縮することで、

「誰がどれだけ貢献したか」「この商品はどれくらいの価値か」を測れるようにしてくれました。

さらに「高い or 安い」「持っている or 持っていない」といった単純な軸に落とし込むことで、

頭の中で複雑な価値判断をせずとも取引の意思決定ができるよう、

人間の認知の弱さを補ったのです。

しかし成田氏は、長い年月を経てこのお金という物差しに対する

大いなる倒錯が起きたと指摘します。

本来は不完全で仮の目安に過ぎなかったお金の数値(価格や年収や資産など)を、

私たちはいつの間にか「それ自体が価値である」かのように思い込むようになってしまいました。

お金で測れるものこそが価値だ、お金の額こそが目標だ、といった具合にです。

この習慣化した思い込みが、人類の価値観にゆがみをもたらしてきた、と

著者は手厳しく批判しています。

では今後、技術が進歩した社会ではこの「お金」という仕組みはどうなっていくのか?

第2章の中盤以降、成田氏は現代で既に始まっている変化に着目します。

それは「データが貨幣と価格を侵食する」動きです。

具体的には、ある商品やサービスの価格が人によって違う世界の到来です。

従来、同じ商品なら誰が買っても価格は同じ

(これを経済学では「一物一価」と言います)という前提がありました。

しかしビッグデータとAIが発達した現在、その前提は崩れ始めています。

たとえばローンの金利(お金の貸し借りにおける価格)は

人それぞれの信用度で変わるのが当たり前になっていますし、

お得意様だけ安くしてくれるお店もあります。

ECサイトでも閲覧者によって値段を変える

ダイナミックプライシングが密かに導入されつつあります。

成田氏は、この延長線上に「すべての商品・サービスの価格が人によって異なる世界」が来るといいます。

まるで万華鏡のように、一人ひとりに合わせて値札が変動する世界です。

そうなるともはや、ある人のお金の額を別の人と比べても意味がなくなります。

なぜなら、お金という共通の物差しの支配力が弱まっていくからです。

お金のルールが変容する一方で、

市場(資本主義経済)が国家権力を凌駕していくシナリオも描かれます。

成田氏は「経済が政治を代替し、市場が国家を代替する可能性が芽吹いている」と述べ、

20世紀的な「国家 vs. 市場」という対立図式が無意味になる未来を示唆します。

たとえば、AIやアルゴリズムによって行政サービスや社会保障が自動化されれば、

人間の官僚や政治家の役割は大幅に縮小するかもしれません。

また、資本主義のグローバル化が進む中で富や人材が国家間を自由に移動し、

極端な場合「国家から逃走する国家」とか「別の地球に移民する時代」といった

突拍子もない状況すら想定されています。

一方で国家は国家で、生身の人間が暮らす物理的世界を維持する

地味な管理人(夜警国家)のような役割に徹する未来像も示されています。

要するに、市場経済と国家の関係が再構築され、

私たちの社会システムは大きく様変わりするということです。

こうした第2章の議論の最後には、「測れない経済へ」というキーワードが出てきます。

お金という物差しが効かなくなり、国家という枠組みも絶対ではなくなる先に、

一体どんな経済が現れるのか? それが次の第3章のテーマです。

第3章 構想 やがてお金は消えて無くなる

いよいよ第3章では、本書の副題にもなっている「お金は絶滅する」未来の構想が語られます。

成田氏はまず「お金は諸悪の根源である」という皮肉混じりの言葉に触れつつ、

本当にお金が無くなったらどうなるのか考察を進めます。

著者が提示する一つの答えは、「経済はデータの変換である」という視点です。

お金が姿を消した後でも経済活動自体は続きます。

ただしその中心にあるのは貨幣ではなくデータそのものです。

第1章・第2章で見たように、

私たち一人ひとりのあらゆる行動や貢献は細かなデータとして

記録され蓄積されていくようになります。

そうした個人の「来歴データ」こそが、その人の多面的な価値を表しうるものとなり、

お金の代わりに価値交換の基盤になるというのです。

言い換えれば、データが信用を生み、信用が経済を回す世界です。

具体的にそれはどんな形を取るのでしょうか。

成田氏はヒントとして、SF作家ブルース・スターリングの短編『マネキネコ(招き猫)』を引き合いに出しています。

これは無数の人々が互いに匿名で物やサービスのやり取り(親切ネットワーク)を行うことで、

お金や政府がなくても社会が回る姿を描いた物語です。

著者はこのアイデアに着想を得て、

巨大な相互扶助ネットワークのような経済システムを構想します。

それは「お金や国家と同じくらい大規模で、

しかし自発的かつ匿名的な親切の網」が張り巡らされた世界です。

その世界では、人々の貢献や支援のやり取りがすべてデータで記録され、

それ自体が価値となります。

成田氏はこの新たな経済の潤滑油となるものとして、

「アートークン」というユニークな概念も提案します。

端的に言えば芸術作品のように唯一無二で、

データ上の「記憶」として機能するトークン(証票)です。

お金が数字のやり取りだったのに対し、

アートークンは人々の行為や創造性を刻んだデータそのものが価値媒体になるイメージです。

ここには、お金には換算できない贈与(ギフト)の価値を

どう取り込むかという問題意識もあります。

人から人への贈り物や奉仕の価値は本来プライスレスですが、

それを社会システムに活かすには「贈与の解毒」(ギフトが持つ支配力を和らげる)ことも必要でしょう。

アートークンは、そのような新しい価値の記録と循環を可能にする試みと言えます。

もっとも、こうしたデータ経済が実現したとき、

果たして人類にとって理想郷になるのか恐ろしい監視社会になるのかは簡単には答えが出ません。

成田氏自身、これほど社会の隅々までデータが行き渡る未来が来たら

「ユートピアが出現するのか、それともとてつもない監視社会が来るのか、お手上げだ」と率直に述べています。

巨大なネットワークで全員がつながる世界は便利で快適かもしれませんが、

同時にプライバシーも統制もこれまで以上に難しい課題を孕むでしょう。

著者はその光と影の両面を読者に考えさせつつ、最終章の議論を進めていきます。

第3章の終盤では、市場・国家・共同体のパッチワークというキーワードが現れます。

日本の哲学者・柄谷行人(からたに こうじん)が提唱した

「交換様式D」という概念にも触れながら、

資本主義(市場=様式C)、国家(様式B)、共同体(様式A)の

その先に来る新たなモードを模索しています。

それは決して現実離れしたユートピアではなく、

既存の市場原理や国家の仕組み、コミュニティの繋がりが

モザイク状(パッチワーク状)に組み合わさった22世紀の社会システムです。

そしてその未来像について

「これはユートピアではない。すぐそこにある現実だ」と断言します。

お金という物差しに支配されない経済システムは、

決して夢物語ではなく、今世紀中にも芽生え始める現実的な可能性だという力強い主張です。

最後に、本書の締めくくりとして成田氏は「稼ぐより踊れ」という印象的な言葉を掲げています。

これは直訳すれば「お金を稼ぐより踊るほうがいい」という意味ですが、

要するにお金のために生きるのではなく、

もっと自由に創造的に生きようというメッセージに感じられます。

貨幣経済の呪縛から解き放たれた世界では、

私たちは生活のために働くだけでなく、踊るように人生を楽しむことができるかもしれません。

最後に

ここまで本書について紹介してきました。

お金や資本主義という私たちが「当たり前」だと思ってきた仕組みの地盤を、

ユーモアと鋭い洞察でぐらつかせる1冊でした!

本書が気になる方は、是非手に取ってみてください!

コメント