こんにちは!しょーてぃーです!

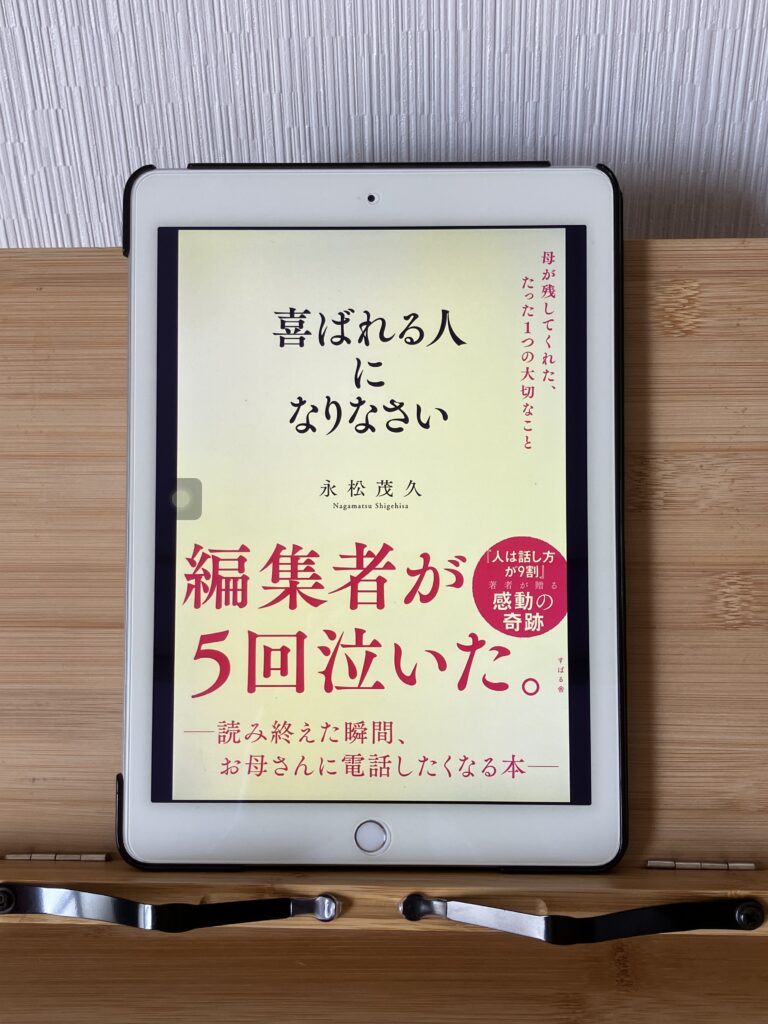

今回は、永松茂久さんの

『喜ばれる人になりなさい』について紹介をしていきます!

『喜ばれる人になりなさい』について

本書の概要

本書はひとことで言うと

心の中に静かに灯がともるような温かな一冊です。

本書をオススメしたい人

・人間関係に悩む人

・自己肯定感が低い人

・人の役に立ちたいと思っている人

本書は、著者である永松茂久さんが亡き母から授かった

「たった一つの大切な教え」を軸に、自身の体験を綴った感動的なノンフィクションです。

著者はわずか3坪のたこ焼き屋を

口コミだけで年1万人が訪れる大繁盛店に育て上げ、

2020年にはビジネス書年間ランキング日本一にも輝いた実業家です。

その彼が「出版業界で1位を取るまでは書かない!」と温めてきた渾身の作品であり、

帯には「編集者が5回泣いた。」とのキャッチコピーが踊っています。

内容は著者の幼少期から現在までを優しい語り口で描き、

具体的なエピソードが豊富で読みやすく、

笑いと涙の中から大切な人生の教訓が自然と身につく構成です。

読み終えれば自己肯定感がじんわりと高まり、

「誰かのために何かをしたい」と思える前向きな気持ちが湧いてくるような

温かく懐かしい一冊となっています。

『喜ばれる人になりなさい』のまとめ

第1章 おかげさま母さん:感謝と「徳」を積む教え

幼少期の永松茂久さんにとって、母は常に

「おかげさま(他人のおかげで今の自分があるという感謝)」の心を口にし、

「喜ばれる人になりなさい」と繰り返し説く存在でした。

ある日のこと、母は茂久さんに

「茂久、知ってる? 運って買えるのよ」と不思議なことを言います。

実はこの言葉こそ、母が命より大事にしていた教えの入り口でした。

母いわく、「この世には目に見えないお金があってね。それを『徳(とく)』というの。

人に喜ばれることをしたら徳が1個貯まるの。

そして、人に気づかれないように喜ばれることをしたら

ボーナスで10倍貯まるのよ」と笑顔で語るのです。

さらに母は「親が積んだ徳は子どもに流れる。

だから私はたくさん喜ばれることをして、あなたたちに徳を流すからね」とまで言いました。

幼い茂久さんは「目に見えるお金の方がいいよ…」と呆れ、

お腹を空かせても母は聞く耳を持たず自分の店(ギフトショップ)に出かけてしまう始末。

子ども心には「徳」という言葉は母が仕事に熱中するための

都合のいい口実にしか思えませんでした。

しかし、この「目に見えない徳を積みなさい」という教えこそが、

後に茂久さんの人生を大きく切り開く原動力となっていきます。

母から繰り返し叩き込まれた感謝の心と「人に喜ばれる行いをしなさい」という言葉は、

幼い頃には半信半疑でも、茂久さんの心の奥底に種となって宿ったのです。

第2章 ギフト屋母さん:与える喜びと無償の愛

茂久さんの母・たつみさんは、生前「夢工房」というギフトショップを営んでいました。

人に贈り物をして喜んでもらうのが大好きで、

まさに「与えることの喜び」を体現するような女性です。

誰かのために手間を惜しまず、サプライズや心のこもった贈り物で周囲を笑顔にする姿は、

幼い茂久さんにとって誇らしくもあり不思議にも映りました。

そんな母はある日、家庭の仏間で開かれていた集まりから帰ってきて、茂久さんに切り出しました。

「びっくりしないでね…私、お坊さんになっていい?」

突然の宣言に茂久さんは味噌汁を吹き出すほど驚きます。

「お坊さんって…店はどうするの!?」と息子が慌てると、

母は「家にいながらできるお坊さんだから大丈夫」と子どものように懇願しました。

あまりのマイペースぶりに茂久さんが反対すると、

酔っぱらって帰宅した父は「どうせすぐ飽きるだろう。放っておけ」と苦笑いするのみ。

実は母と親交のあった取引先の社長夫妻が

在家出家のできる寺の関係者で、母は以前から仏教の勉強会を重ねていたのです。

こうして母・たつみさんは在家のお坊さんとなり、

本業のかたわら多くの人の人生相談にも乗るようになりました。

一見突飛にも思える行動力ですが、

「人を救いたい、喜ばせたい」という一心で突き進む母の姿勢は変わりません。

店のお客さんや地域の悩める人々に寄り添い、

時にユーモアたっぷりに核心を突く説法は評判を呼びます。

例えば引きこもりの子を持つ母親には

「なんでもかんでも褒めてばかりいたら、褒められなきゃ何もできない子になるわよ。

悪いことは悪いと叱るのも愛じゃない?」と諭すなど、

耳触りの良い慰めより相手のためになる厳しさを選ぶ愛のある助言をしました。

徳を積むことが口癖で、思い立ったら一直線の母さん

少し抜けているようでいて本質を突く生き方に、

茂久さんは翻弄されながらも多くのことを学んでいきます。

それは「自分より誰かを喜ばせる生き方」の尊さであり、

後に茂久さん自身が人生で体現していくことになる大切な姿勢でした。

第3章 応援母さん:信じて支え抜く力

母・たつみさんは厳しくも深い愛情で、息子たちを常に信じ抜いて応援する母でした。

茂久さんが高校生活になじめず不登校になったときも、決して責めることはありません。

むしろ「小中学校はちゃんと行けたんだから高校はもういいんじゃない?

社会に出たら夜働く仕事をすればいいのよ」と笑い飛ばします。

実は茂久さんは幼い頃から夜更かし気味で、

「あなたは生まれつき夜行性だったのよ。

あまりに寝ないからお寺に相談したくらい」と冗談めかして話しつつ、

登校できない現実すら長所として受け止めたのです。

このように母はどんな状況でも息子の可能性を信じ、

「ダメなものはダメ」と叱る時は叱りつつも

本人の自己肯定感を決して損なわない絶妙な子育てをしていました。

茂久さん自身、「母が信じ抜いてくれたおかげで自分は自信を保てた」と振り返っています。

また家庭では、母を陰ながら支える父の存在も大きな愛情の支えでした。

母想いでユーモラスなお父さんは、常に母に寄り添い、

時に子どもたちと一緒になってツッコミを入れながら家庭を明るくしてくれます。

そんな両親の姿から茂久さんは、

家族がお互いを信じ合い応援し合う大切さを肌で感じ取っていきました。

母の信念である「人を心から信じ、良いところを伸ばしてあげなさい」というメッセージは、

家族だけでなく周囲の人間関係にも通じる人生訓となっています。

茂久さんはこの章で、母から惜しみないエールを受け続けた自身の少年時代を振り返りながら、

「人を信じて励ますこと」がどれほど相手の未来を後押しするのかを実感するのです。

第4章 MOTHER:母の最期と受け継いだ想い

やがて茂久さんは大人になり、たこ焼き屋になるという少年時代からの夢を追い始めます。

大学進学後も夢を諦めなかった茂久さんに、

父は「東京にすごい人がいるから会ってみなさい」と助言しました。

紹介された先は出版社で、ひょんなことから茂久さんは出版業界に就職します。

そこで有名たこ焼きチェーン「銀だこ」の佐瀬社長と出会い、

修行を経て地元で念願のたこ焼き店開業に踏み切りました。

資金繰りや経営方針を巡って父と衝突する困難もありましたが、

最後は家族の協力でなんとか店舗「陽なた家(ひなたや)」を完成させます。

オープン時には母の発案でサプライズのイベントを実行し、大盛況を収めました。

効率重視の茂久さんは当初「たまたまだ」と母のアイデアを却下しようとしましたが、

「非効率なことにこそ感動があるのよ」と母に押されて続けたところ、

口コミで遠方からも客が押し寄せる大繁盛店へと成長したのです。

事業が成功し著者自身もビジネス書を出版、全国を飛び回る多忙な日々を送るようになると、

その頃から母からの長電話が頻繁になりました。

最初は近況報告を喜んで聞いていた茂久さんですが、

次第に母の愚痴混じりの電話にうんざりしてしまいます。

ある夜、酒の勢いもあって「もういい加減にしてよ」と本音をぶつけてしまったところ、

ぷつりと母からの電話は止まりました。

茂久さんが仕事に没頭していた矢先、父から「母さんが癌になった」と告げられます。

驚きと後悔に打たれる中、茂久さんは急ぎ仕事をセーブして帰郷し、

闘病中の母を支えようと決心しました。

ところが病状は容赦なく進行し、どうしても外せない講演会に出た翌日、

ついに母は帰らぬ人となってしまったのです。

最期の瞬間に間に合わなかった悔い、

そして「もっと母の話をちゃんと聞けばよかった」という深い後悔が茂久さんの胸に押し寄せます。

胸にぽっかりと穴が空いたような悲しみの中で思い出されたのは、

いつも母が繰り返していたあの言葉でした。

「喜ばれる人になりなさい」

人から喜ばれることに一生懸命だった母の生き様そのものの言葉です。

茂久さんは涙しながら、その言葉の本当の意味をようやく理解します。

母が人生をかけて教えてくれたのは、

「人に喜びを与えることが巡り巡って自分の幸せになる」というシンプルで尊い真理でした。

第5章 僕は必ずあなたを日本一の母にします:母への約束

母の葬儀の日、茂久さんの胸にはある決意が芽生えていました。

それは「日本一の母にする」という母への約束です。

無償の愛を注ぎ、人生をかけて大切なことを教えてくれた母に報いるため、

茂久さんは母の教えを日本中に広めようと心に決めます。

実は茂久さんがこの本を書くに至った背景には、

「母の物語を書くのは自分が出版界で一番になってから」と決めていたエピソードがあります。

前章までで描かれた茂久さんのビジネスでの成功は、まさに母の教えを体現した結果でした。

たこ焼き店は口コミ日本一の繁盛店となり、

著書『人は話し方が9割』はビジネス書年間1位の大ベストセラーとなりました。

こうして約束通り「日本一」を達成した茂久さんは、

満を持して母との思い出と教えを本書にまとめ上げたのです。

つまり本書そのものが、母への最大の恩返しであり、

「母さんとの約束を果たした証」だと言えます。

茂久さんは物語の結びで読者に呼びかけます。「これからも母の教えを実践していく」と。

常に感謝の気持ちを忘れず、自分を磨き続け、人のために尽くして生きる

そんな母直伝の生き方を、自分も貫いていく決意を新たにするのです。

茂久さんにとって母の存在は亡くなった後も生き続けています。

「喜ばれる人になりなさい」というたった一言に凝縮された教えは、

これからも著者の中で脈々と息づき、周囲の人々へと受け継がれていくことでしょう。

最終章 喜ばれる人になりなさい:教えをどう生かすか

最終章では、読者である私たちへのメッセージとして

「喜ばれる人になるための具体的な行動指南」がまとめられています。

茂久さんはまず感謝の心を持つことを強調します。

日々当たり前に接している周囲の人や環境に対し、

「おかげさま」の気持ちを忘れないことが出発点です。

次に自分磨きをすることです。

誰かを喜ばせるためには、自分自身が成長し余裕を持つことが大切です。

知識やスキルを磨き、人間として魅力を高める努力を続ければ、

与えられる喜びの質も上がっていくでしょう。

そして何より、人のために尽くすことです。

見返りを求めず相手の幸せを願って行動する姿勢が「徳を積む」生き方そのものです。

例えば困っている人に手を差し伸べる、小さなことでも誰かの役に立つことを進んで行う

それが積み重なったとき、自分にも思いがけない幸運や信頼となって返ってくるといいます。

本書全体を通じて一貫しているのは、

「自分本位ではなく他人本位で生きることが、

巡り巡って自分の人生を豊かにする」というメッセージです。

決して自己犠牲になれという意味ではなく、

自分も幸せになりながら人に喜びを与えるWin-Winの生き方をしよう と

著者は優しく語りかけてくれます。

実際、茂久さん自身が母からの教えを胸にそれを実践し、

大きな成功と多くの人からの愛情を手に入れたことが、本書の何よりの証明と言えるでしょう。

「喜ばれる人になりなさい」

このシンプルな言葉には、人間関係や仕事、

人生のあらゆる場面で大切にしたいエッセンスが詰まっています。

読者は物語を追体験しながら、その教えの深さを自分ごととして感じ取り、

明日からの生き方を見つめ直す大きなヒントを得られるはずです。

最後に

ここまで本書について紹介してきました。

本書を読み終えた後、温かな読後感が残ります。

また「人に喜んでもらえることの嬉しさ」や

「支えてくれる人への感謝」の大切さが染み入ってきます。

本書が気になる方は、是非手に取ってみてください!

コメント