こんにちは!しょーてぃーです!

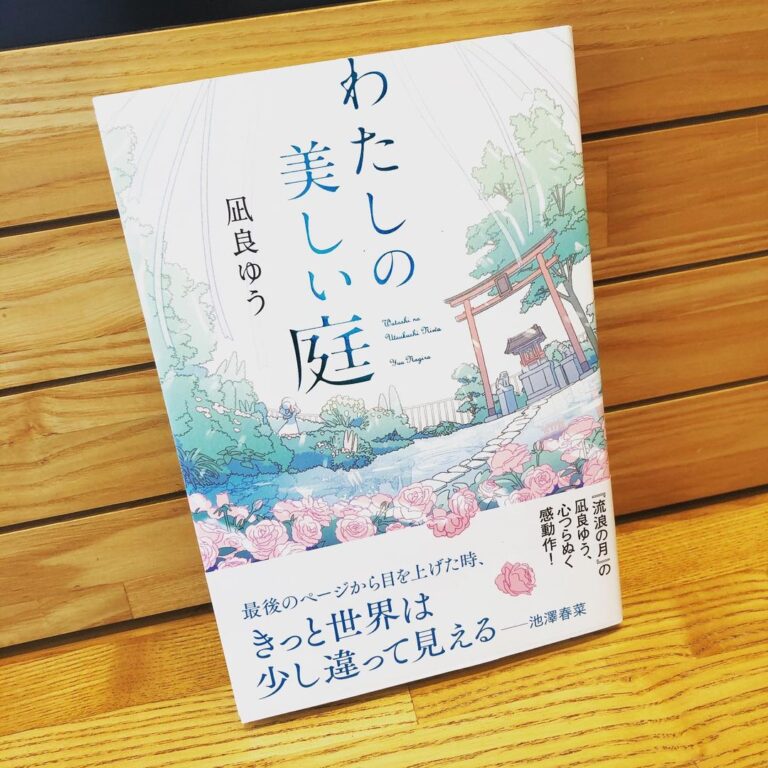

今回は、凪良ゆうさんの

『わたしの美しい庭』について紹介をしていきます!

『わたしの美しい庭』について

本書の概要

本書はひとことで言うと

血のつながりを超えた家族の物語です。

本書をオススメしたい人

・家族や人間関係に疲れている人

・日常に小さな癒しとあたたかさを求めている人

・人生の「区切り」や「再出発」を意識している人

本作は、小学生の少女・百音と、彼女を育てる青年・統理、

そして内向的な作家志望の青年・路有らが暮らす

マンション「白鳥荘」を舞台にした、あたたかな連作短編小説です。

屋上にある“縁切り神社”に訪れる人々の悩みや願いを背景に、

それぞれの人生と再生の姿が描かれていきます。

血のつながりを超えた家族の形、過去との向き合い方、他者とのつながりの温もりを、

百音のまっすぐな視点からやさしく描いた本作は、

読者に「心の庭」を耕すような読後感を与えてくれます。

『わたしの美しい庭』のあらすじ

あらすじの概要

小学生の百音と統理はふたり暮らし。朝になると同じマンションに住む路有が遊びにきて、三人でご飯を食べる。

百音と統理は血がつながっていない。その生活を“変わっている”という人もいるけれど、日々楽しく過ごしている。

三人が住むマンションの屋上。そこには小さな神社があり、統理が管理をしている。

地元の人からは『屋上神社』とか『縁切りさん』と気安く呼ばれていて、断ち物の神さまが祀られている。

悪癖、気鬱となる悪いご縁、すべてを断ち切ってくれるといい、“いろんなもの”が心に絡んでしまった人がやってくるが――

わたしの美しい庭 より

縁を結びなおす、傷ついた人たちの再生記

本作は、東京都内の住宅街にある小さなマンション

「白鳥荘」の屋上に鎮座する縁切り神社を中心に、人と人との関係、過去との決別、

そして新たなつながりを描いていく連作短編小説です。

語り手は物語全体を通して一人の少女・百音(もね)。

物語の中心には彼女を取り巻く様々な大人たちの

「生きづらさ」と「変化」が据えられており、

百音の視線を通して彼らの痛みと希望が優しく、静かに描かれていきます。

登場人物と舞台

物語の舞台は、閑静な住宅地に建つマンション「白鳥荘」。

ここは6階建てのごく普通の建物だが、

その屋上にはいつからか祀られている「縁切り神社」があり

「悪縁を切りたい」と願う人々がひそかに訪れる、不思議な空間となっている。

この白鳥荘で暮らすのが主人公・百音。

彼女は小学4年生で、実の母親を亡くし、

母の古い友人である統理(とうり)と共に暮らしている。

統理は占い師として働く青年で、普段は穏やかで無気力にも見えるが、

内には深い優しさを抱えている人物。

もうひとり重要な人物として登場するのが、

同じマンションに住む作家志望の青年・路有(ろう)。

彼は人付き合いが苦手で、極端な内向性と潔癖さを抱えている。

最初は百音ともぎこちない関係だったが、物語を通してゆっくりと心を通わせていく。

第1章:百音の現在と過去

最初の章では、百音がどのようにして統理と暮らすことになったか、

そして母親を亡くした喪失と寂しさが語られます。

百音はまだ年齢に見合わないほどに大人びていて、

人間関係に対して敏感でありながらもどこか達観したような視点を持っています。

母の死後、保護者となった統理との暮らしにはゆったりとした温度があり、

彼女は少しずつ心の傷を癒やしていきます。

同時に、白鳥荘の住人たちの姿も少しずつ描かれていきます。

さまざまな事情を抱えた人々が、このマンションに集まり、

時にすれ違い、時に支え合いながら暮らしているのです。

屋上の縁切り神社は、そんな人々の心の溜まり場のような役割を果たします。

第2章:路有の過去と変化

より路有の内面にフォーカスが当てられます。

彼は過去のある出来事から対人関係にトラウマを抱えており、

社会との接点を極力避けてきた人物です。

作家を志すも筆は進まず、閉塞感に満ちた日々を過ごしていました。

しかし、百音や統理との関わり、そして屋上神社に訪れる人々との小さな交流が、

少しずつ彼の心をほぐしていきます。

路有は最初、自分の問題を「切り捨てる」ことで乗り越えようとしますが、

やがて“受け入れる”という考え方に変わっていきます。

このプロセスが非常に丁寧に描かれ、読者にとっても癒やしとなるパートです。

第3章:縁切りに訪れる人々のエピソード

白鳥荘に暮らす住人だけでなく、

縁切り神社に訪れる一時的な通りすがりの人々の物語が描かれます。

家庭の問題、恋愛の終わり、仕事の行き詰まり……。

それぞれの人が断ち切りたい「縁」を抱えており、

屋上の小さな神社に願いを託します。

印象的なのは、「縁を切る」という行為が決してネガティブなものではなく、

次に進むための前向きな選択として描かれていることです。

そしてそれを、百音の子どもらしい素直な視点が優しく包み込む構成が、

物語に温かい余韻を残しています。

第4章:再生と選択

終盤では、統理と百音の関係にも変化が訪れます。

百音が成長するにつれ、彼女は「家族とは何か」

「血のつながりとは何か」と向き合い始めます。

そして彼女は、自分にとっての家族は統理であると再確認し、

自らその関係を「選び直す」決断をします。

統理もまた、百音を育てる中で自身の過去や迷いと向き合い、

ひとりの大人として成熟していきます。

そして路有は、ついに新しい物語を書き始めます。

『わたしの美しい庭』の感想

語りたくなる庭、読後に咲く景色

本作を読み終えて最初に浮かんだのは、

「人と人とのつながりは、静かで、優しくて、力強いものなんだ」という実感でした。

この作品は、派手な展開や劇的な事件が起きるわけではないのに、

読み進めるほどに心がじんわりと温まり、

何度も胸の奥にそっと手を差し入れられるような気持ちになります。

誰かと「共に生きる」ことの尊さ

本作の大きな魅力は、「血縁に頼らない人間関係の肯定」です。

主人公・百音は実母を亡くし、血のつながりのない統理と暮らしています。

だがその関係には愛があり、信頼があり、

まぎれもなく「家族」と呼べるものがあります。

この作品は、従来の家族観に縛られることなく、

「選び取るつながり」「ともに在ろうとする意志」によって

人は家族になれるという事実を、さりげなく、しかし明確に示してくれます。

さらに、路有という存在も大きい。彼は社会的には不器用で、

人との距離感を測れない人物として描かれますが、

百音や統理との時間を重ねていく中で、

少しずつ「他者と共にある」ことを受け入れ始めます。

人間関係とは、必ずしも劇的な和解や感動によって築かれるものではなく、

「近くにいること」「関心を持つこと」

「相手を否定しないこと」の積み重ねで育まれるのだと、本書は静かに教えてくれます。

悩みや痛みに「蓋をしない」構成の妙

また印象的だったのは、この作品が一貫して

「問題をきれいに解決しようとしない」点です。

登場人物たちの悩みや過去の痛みは、完全に癒えるわけではないですが

それでも、ほんの一歩を踏み出すこと、

その一歩を誰かが見守ってくれていることが描かれます。

たとえば、路有が過去に経験した対人トラブルは、完全に消えることはありません。

しかし、百音と過ごす日々の中で、

「それでも生きていける」という実感を得ていきます。

この「完全解決を目指さない誠実さ」は、

現実を生きる読者にとって非常にリアルで、安心感をもたらしてくれます。

「縁切り神社」の象徴性と、その優しさ

本作の象徴的なモチーフである屋上の「縁切り神社」は、

通常は負のイメージで語られがちな縁切りという行為に、

まったく別の意味を与えています。

ここでは、「縁を切る」ことは「前に進むための一歩」であり、

「新たな関係を結ぶ余地をつくる行為」として描かれています。

過去を断ち切る、悪習をやめる、自分を縛る考えを捨てる

そういった決意を、誰かに見届けてもらえる場所。それが、縁切り神社です。

この神社に訪れる人々のエピソードは短いながらも印象深く、

「人は皆、何かを断ち切りたいときがある」ことを教えてくれます。

そしてそれが、恥ずかしいことではなく、

自然な生き方のひとつなのだと、読者に寄り添ってくれます。

子どもの視点が物語を透明にする

物語の語り手は百音という小学生ですが、

その視点は決して幼稚ではありません。

かといって大人びすぎてもおらず

まさに、「子どもだからこそ見える真実」が物語の随所に散りばめられています。

百音は、大人の不器用さや、うまく言葉にできない感情を、

まっすぐ受け止め、時に鋭く言葉にしています。

その純粋さが、大人たちの心を変えていきます。

そして読者もまた、百音の視点を通じて、

忘れていた大切な何かを思い出させられます。

最後に

ここまで本書について紹介してきました。

読後に、誰かに優しくしたくなるような、少し肩の力が抜けるような、

不思議なあたたかさが残る作品でした!

本書が気になる方は

是非本書を手に取ってみてください!

コメント