こんにちは!しょーてぃーです!

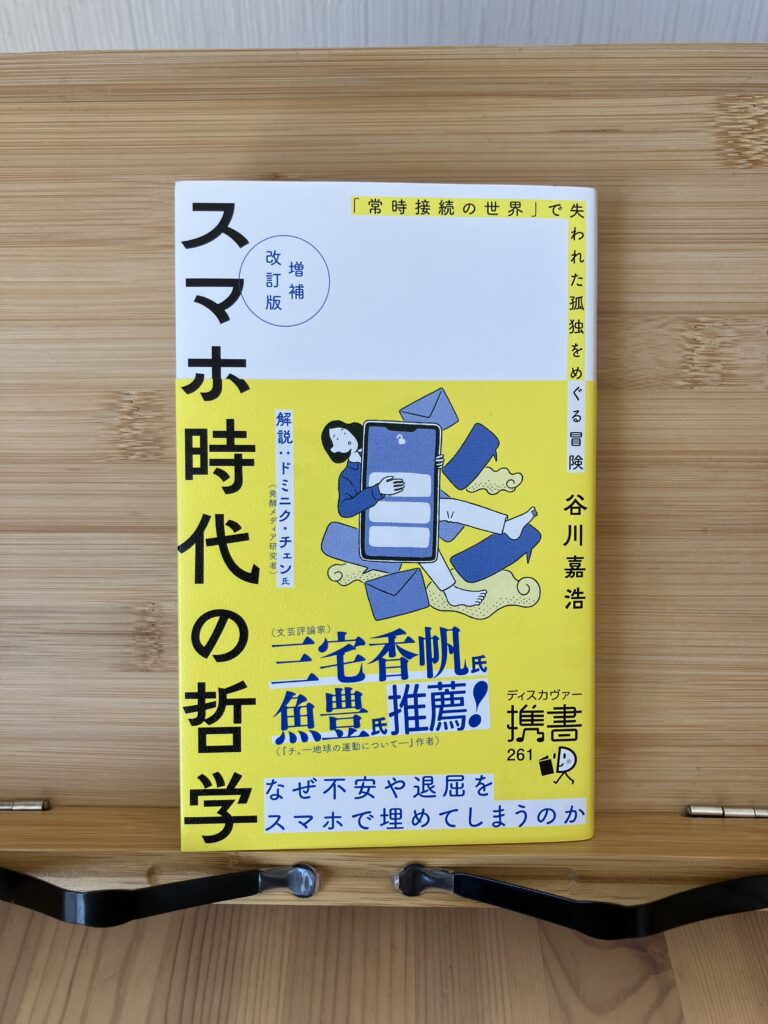

今回は、谷川嘉浩さんの

『スマホ時代の哲学 なぜ不安や退屈をスマホで埋めてしまうのか』について紹介をしていきます!

『スマホ時代の哲学 なぜ不安や退屈をスマホで埋めてしまうのか』について

本書の概要

本書はひとことで言うと

スマホ時代の不安や退屈にどう折り合いをつけるかを考えさせてくれる1冊です。

本書をオススメしたい人

- スマホやSNS依存に疲れ、不安や空虚感を抱えている人

- 多忙や刺激に追われ、自分と向き合う時間が取れない人

- 哲学は難しいと思っていたが、現代社会の「モヤモヤ」の正体に興味がある人

現代はスマホで常に人とつながり、情報があふれる「常時接続」の時代です。

しかしその便利さの裏で、私たちは不安や退屈、寂しさを

スマホの刺激で埋めようとしがちです。

本書は、そんな日常から一歩引いて自分を見つめ直す術を記しています。

著者の谷川嘉浩氏は、つながっているのに

逆に「孤独」や「内省」の時間を失っている現代人の姿を問題視し、

「孤独になる時間」を取り戻すことこそ心の回復に必要だと説きます。

例えば、不安や退屈を感じたときにスマホで気を紛らわすのではなく、

しばらくそのモヤモヤを抱えてみる

哲学的にはこれを「ネガティヴ・ケイパビリティ」と呼び、

答えを急がずじっくり考える力を養うことが大切だと述べています。

本書は平易な言葉で具体例や哲学の示唆を織り交ぜながら、

スマホ世代が失いかけた「自分との対話の時間」の意味を考えさせてくれる1冊です。

『スマホ時代の哲学 なぜ不安や退屈をスマホで埋めてしまうのか』のまとめ

孤独と内省が失われた社会

現代はスマホによっていつでも誰とでもつながれる一方で、

多くの人が漠然とした不安や退屈、孤独を抱えています。

谷川氏は、この「常時接続」の世界で見失っているものは

「孤独」と「内省」の時間だと指摘します。

そもそも孤独とは、単に一人でいることではなく、

自分自身と静かに対話し思考を深める時間を指します。

哲学者ハンナ・アーレントは、「人間の中には複数の自分がおり、

それらが対話することこそが〈孤独〉である」と説きました。

つまり、私たちは社会の中で常に複数の役割

(学生の自分、同僚としての自分、友人としての自分…)を生きています。

その中で「孤独」の時間とは、それらを一度脇に置いて、

自分一人だけの頭の中でじっくり対話する時間なのです。

「孤立」と「孤独」の違い

しかしスマホ社会では、ちょっとした暇さえ

誰かとのやりとりや情報チェックで埋められてしまいます。

谷川氏は、現代人には「孤立」の時間はあるものの、

真の「孤独」を持てていないと述べます。

ここでいう孤立とは、他者から離れて集中できる状態、

孤独とは自分と対話する状態です。

スマホで常に外界とつながっていると、

常に情報の「濁流」にさらされ、他者や世界への好奇心に振り回され、

自分の内面を見つめる機会が減ってしまいます。

結果として、表面的なつながりばかりが増えて心は埋められず、

「つながっているのに寂しい」感覚だけが深まってしまうのです。

ネガティヴ・ケイパビリティという考え方

谷川氏は、そうした状況から抜け出すヒントとして

「ネガティヴ・ケイパビリティ」という概念を紹介します。

これは19世紀の詩人キーツが提唱した言葉で、

「答えが出ない、もやもやした状態をそのまま抱えておく力」を意味します。

本書では、スマホから簡単に得られる「すっきりした答え」や

即時的な刺激ばかりに飛びつく現代人こそ、

じっと立ち止まって自分の中のモヤモヤを抱え、考え続ける能力が必要だと説きます。

実際、不安や退屈を感じたときに、すぐスマホで動画やSNSに逃げ込むのではなく、

その不快な感情そのものに向き合い続けることで、

これまで気づかなかった新たな気づきや自分の可能性が開けてくるのです。

歴史的思想家から読み解く現代

著者はまた、歴史的な思想家の言葉を引用しながら現代を考察します。

例えばパスカルは「人間の不幸の原因は、

部屋に静かにいることができないからだ」と説きました。

ニーチェも「現代人は生きることに耐えられず、

絶えず新しい刺激を求めて自分自身から逃避しようとする傾向がある」と指摘しています。

スペインの思想家オルテガ・イ・ガセットは、

多くの人が自分の考えを疑わず、他人には批判的でありながら

自己省察を怠っている現状を、「自らを省みないことが自己逃避の表れ」と批判しました。

ハンナ・アーレントは「一人の中に二人いる」状態、

すなわち自己との対話の重要性を説き、

現代のネット時代ではこの内省のプロセス自体が阻害されていると考えます。

また村上春樹や映画『エヴァンゲリオン』など現代文化も引き合いに出し、

読者になじみのある例で難しいテーマをわかりやすく解説してくれます。

こうしてさまざまな視点で私たちの「心の疲れ」を

丁寧に言語化していくのが本書の特徴です。

哲学は「他人の頭を借りる」道具

本書では、スマホ世代にとっての哲学の役割も強調されます。

哲学は古代ギリシャから2500年以上にわたって蓄積されてきた「思考の遺産」であり、

他人の知恵を借りて自分の頭で考えるための道具とも言えます。

谷川氏はスマホ時代に忘れがちなこの「他者の頭を借りる力」を育むためにも

哲学的思考が有効だと説き、本書自体が難解な言葉を避けつつ哲学の価値を伝えています。

たとえば「自分の頭で考えないための哲学」という少し皮肉めいたタイトルで、

過去の天才たちの問題解決例を通じて考える力の鍛え方を示しています。

哲学書にありがちな堅苦しさはなく、

まるで対話しているかのような語り口で読者を引き込みます。

自分と出会うための創作や退屈との向き合い

具体的な章構成をみると、第1章では「迷うためのフィールドガイド」と題して、

迷いを受け入れることの大切さがゾンビ映画の例えなども交えて語られます。

第3章以降は「常時接続で失われた〈孤独〉」と銘打ち、

先述の孤独や孤立の喪失について論じます。

第4章「孤独と趣味のつくりかた」では、

自分だけの時間を作り出す方法として趣味や創作活動が紹介されます。

興味深いのは「アウトプット(創作など)によって

自分が二人になり、対話が生まれる」という視点です。

何か文章を書いたり絵を描いたりすると、

それは自分とは違う「もう一人の自分」が生み出した作品になります。

このときに「作品になった自分」と「それを創った自分」という

二人の視点が生まれ、そこに内なる対話が生じる

こうした「制作活動が孤独を生む」メカニズムも本書で示されています。

第5章では、現代社会ではハイテンションや多忙で

退屈を忘れようとする傾向があることが指摘されます。

そして第6章では「快楽的なダルさの裂け目から見える退屈は、自分を変えるシグナル」と題し、

何もしないまま感じる退屈さ(いわゆる倦怠感)は

むしろ自分に必要な変化へのきっかけになり得ると説かれます。

スマホを否定せず、賢く付き合うために

全体を通じて、著者はスマホを完全に否定するわけではなく、

むしろ賢く付き合うための哲学的な知恵を示してくれます。

むやみにデジタルから離れるのではなく、スマホの便利さを享受しつつ、

「自分はなぜスマホを使うのか」「スマホに依存していないか」を自覚的に問い直す。

そうした内省のプロセスそのものが、現代を生き抜く力になると谷川氏は考えます。

哲学者の答えは万能ではありませんが、

自分自身の「心の状態」を言葉にしてくれることで、

「あ、これは自分のことかもしれない」と読者に思わせる瞬間が随所に用意されています。

最後に

ここまで本書について紹介してきました。

常時接続の便利さの裏に潜む問題点に気づかされ、

孤独や内省の時間の重要性を再認識できる1冊でした。

現代社会の「つながっているのに疎外感を感じる」矛盾を、

多彩な哲学や文化の例を通じて丁寧に解きほぐしてくれる本書は、

まさに現代人にとっての「哲学の道具箱」ともいえる存在です。

本書が気になる方は、是非手に取ってみてください!

コメント