こんにちは!しょーてぃーです!

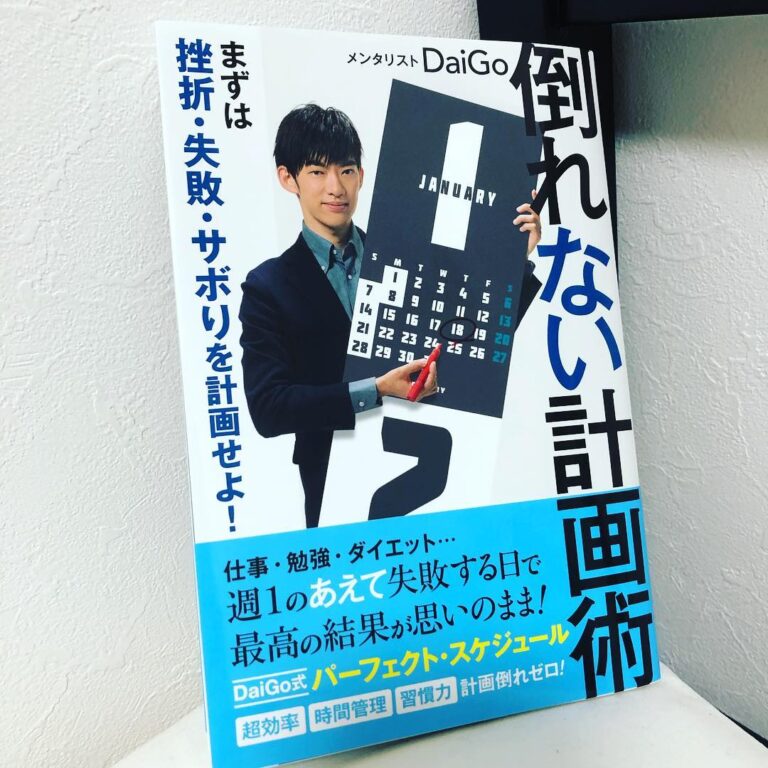

今回は、メンタリストDaiGoさんの

『倒れない計画術』について紹介をしていきます!

『倒れない計画術』について

本書の概要

本書はひとことで言うと

エビデンスに基づき「計画倒れ」をゼロにする術が学べる1冊です。

本書をオススメしたい人

・計画を立てても三日坊主になりがちな人

・仕事の進め方を効率化したい人

・確実に目標を達成する科学的な方法を求めている人

本書は、立てた計画を「計画倒れ」に終わらせないための科学的メソッドを紹介する1冊です。

日本人の98%は楽観よりも事前準備による計画立案の方が

成功につながりやすい「防衛的ペシミスト」型だとされ、

本書はまさにその綿密な段取り力の重要性を説きます。

計画がうまくいかない原因は「やる気」や「根性」の不足ではなく、

計画の立て方・実行方法を知らないだけだと著者は指摘します。

そこで最新の心理学研究に裏付けされた実践テクニックを多数紹介し、

誰でも再現可能な形で「計画を最後までやり遂げるコツ」を伝授します。

中でも週に一度「あえて失敗する日」を設ける“チートデイ”の発想はユニークで、

ダイエットのみならず貯金・勉強・ビジネスなど様々な分野で成果を上げるといいます。

こうした科学的に正しい段取り・スケジュール術を身につければ、

時間という貴重な資産を有効活用でき、習慣力や仕事の効率も飛躍的に高まります。

計画倒れに悩む人をゼロにする

DaiGo式パーフェクト・スケジュール、そのエッセンスが詰まった1冊です。

『倒れない計画術』のまとめ

計画にまつわる3つの誤解(第1章)

まず本書は、「計画倒れ」を招く要因として3つの誤解を挙げています。

1つ目は「モノサシがないまま動き出す」ことです。

これは、最初に自分の作業量や時間を数値で把握せず計画を立ててしまう誤りで、

計画が非現実的になる原因です。

対策として、自分の1日の行動ログを取り、

各タスクに要する時間や労力を測定することが推奨されています。

2つ目は「あれもこれもできると思い込む」ことです。

人はつい欲張って予定を詰め込みがちですが、

実はマルチタスクは作業効率を40%も低下させ、

作業時間も50%増加させることが研究で示されています。

段取り上手な人ほど一度に一つのタスクに集中し、

着実に片付けていくシングルタスク志向だという指摘にはハッとさせられます。

3つ目の誤解は「挫折を計画していない」ことです。

多くの人は「計画は順調に進むもの」と楽観しがちですが、

現実には予期せぬトラブルや怠けたい気持ちも必ず起こります。

それらを最初から織り込んでいない計画は崩れやすいのです。

以上の3点を踏まえ、本書はまず「計画は事前準備と段取りが命」であると強調します。

手間に思える下準備こそが価値ある成果への近道であり、

多少時間を割いてでも磨く価値のあるスキルだというわけです。

科学的に正しい目標設定:MACの原則(第2章)

続く第2章では、計画を正しい方向に導くための

たった1つの原則として「MACの原則」が紹介されます。

MACとは Measurable(測定可能), Actionable(行動可能), Competent(適格性) の頭字語で、

設定した目標が、これら3つの条件を満たすかどうかチェックするフレームワークです。

例えば「曖昧で測定不能な目標ではないか?」

「実行に移せる具体的プランになっているか?」

「自分の能力や役割に照らして的外れな目標ではないか?」といった視点で目標を精査します。

特に「Competent(適格性)」の視点では、一見魅力的なオファーや副次的な目標であっても、

自分が本来達成すべきことに適合していなければ思い切って断る判断も必要です。

こうした基準で目標を定めたら、

さらに「疑問型セルフトーク」で自問することも推奨されています。

「本当に達成できるだろうか?」「なぜそれをやるのか?」と自分に問いかけることで、

根拠のない楽観に溺れるのを防ぎ、現実的で具体的なプランを練る助けになります。

実際、「自分はできる!」というポジティブ思考だけで満足してしまうと、

行動開始前に脳のやる気が下がってしまう現象も確認されています。

MACの原則とセルフトークによって目標を正しく設定できれば、

計画の段階でつまづくリスクを大きく減らせるのです。

一方で、本書が説く「正しい計画術」とは、闇雲にToDoリストを書き出したり、

やみくもに予定を詰め込んだり、ただ成功した自分の姿だけを思い描いたり、

意志の力だけに頼ったりするものではありません。

むしろそうした従来型の誤ったアプローチこそが計画倒れの原因になると指摘し、

代わりに科学的根拠のある逆転の発想を取り入れるべきだと説いています。

例えば「もし〇〇が起きたら△△する」とあらかじめ決めておくIf-Thenプランニングや、

最悪の事態を具体的に想定して対策を練るコーピング・イマジナリーなどは、

代表的なテクニックです。

また「目標達成後のメリット」と「達成を阻む障害」を両方とも詳細にイメージする心理対比と、

目標達成を確実にするため事前にコミットメントを設定するプリコミットメントを

組み合わせる手法も紹介されています。

人は意志力だけで誘惑に打ち勝てる確率はせいぜい50%とも言われており、

計画の継続には意志力に頼らない仕組みづくりが重要だという観点です。

心理対比ではまず「目標達成で得られる最高の状態」を思い描き、

その後「目標達成を邪魔する具体的なトラブル」を思いつく限り書き出して、

最も起こりそうなものを一つ選びます。

このようにポジティブな未来像と現実的な障害を対比させることで、

脳は「乗り越えるべきハードル」を認識し、やる気に頼らず行動を継続できる効果があるのです。

加えてプリコミットメントでは、

例えば「途中で挫折しそうになったら〇〇する/〇〇を禁止する」と

前もって決めたり仲間と約束したりして、逃げ道を塞いでおきます。

これにより「もし障害に直面しても大丈夫」という安心感が生まれ、

途中で計画が頓挫しにくくなります。

計画どおりに進めるための7つのテクニック(第3章)

第3章では、上述したものを含め計画遂行のための7つのテクニックが

体系立てて解説されています。

主なものを整理すると以下の通りです。

・テクニック① if-thenプランニング(意思決定の原則)

あらかじめ「もし○○が起きたら△△する」と条件と行動をセットで決めておく。

日常の中で発生しうる状況ごとに具体的な対応策を用意することで、

いざという時に迷わず行動に移せます。

例:「毎週月・水・金の朝は出社したら(if)必ず1時間資格の勉強をする(then)」と決めて習慣化する。

ただしこの際、計画が崩れそうな場合(寝坊した、残業した等)の代替案も考えておくことが重要です 。

・テクニック② コーピング・イマジナリー(最悪を想定する)

あえて悲観的に「計画が崩れそうな場面」を具体的に想像し、

その対処法をあらかじめ段取りに盛り込む手法。

防衛的ペシミストである日本人には特に有効な戦略で、

不安を原動力に準備を入念に行うことで成功率を高めます。

万一のトラブルを数値目標やプロセスとして事前策に落とし込めれば、

多少の不安もプラスに転換できるといいます。

・テクニック③ 心理対比+プリコミットメント

上記のように達成後の未来(成功イメージ)と達成までの障害(失敗イメージ)を対比させ、

さらに事前にコミットメントを設定しておく手法です

(例:勉強を一緒に続ける仲間を作る、目標を公言して自分を追い込む等)。

これによって意志力に頼らず習慣を継続しやすくなります。

上記の他にも、「行動を細分化して段取りを明確にするプロセス・ビジュアライゼーション」や、

締切から逆算して計画を組み立てプレッシャーを減らす

「後方プランニング」といったテクニックが紹介されています。

中でも特にユニークで重要なポイントとして強調されているのが

「挫折を前もって計画するチートデイ」です。

これは週に一度、意図的にズルやサボりをする日を設けるという一見風変わりな戦略ですが、

実はポルトガル・カトリック大学の実験でダイエットに効果的と実証され、

その後の研究で貯金・勉強・ビジネスなど様々な目標にも有効だとわかってきた手法です。

計画やノルマを定期的に意図的に破る日を作ることで、

心のストレスが軽減され長期的な継続につながります。

「一度サボってもいい」という安心感があると人はかえって頑張れるものです。

実際、本書でも「“あえて”失敗する日、サボる日」をスケジュールに入れておくと

三日坊主を防げる上に素晴らしい結果が得られるとされています。

常に全力で走り続けるのではなく、適度に休息や遊びを計画的に挟むことで

かえって計画全体のパフォーマンスが上がるという逆説的なテクニックです。

計画倒れを招く4つの落とし穴(第4章)

第4章では、計画を実行する中で陥りがちな4つの落とし穴が紹介されています。

落とし穴①は「目標達成率が100%以下になる方法を採用している」こと。

つまり「効果の低い手法(例えば意志力任せのやり方など)で

計画を進めようとしていないか点検せよ」という教えです。

意志力だけに頼る計画は失敗率50%のコイン投げにも等しいので、

第3章で学んだテクニックを活用することが解決策になります。

落とし穴②は「順調に進んでいるという錯覚にはまる」。

計画が順調だと油断して進捗管理を怠ることへの警告で

節目ごとに客観的な指標で進捗をチェックし、早めに軌道修正する習慣が大切になります。

落とし穴③は「ゴールを間違えている」こと。

努力の方向がズレていては元も子もありません。

第2章のMACの原則に立ち返り、本当に達成すべきゴールか再確認する必要があります。

落とし穴④は「一度つまずくと自暴自棄になってしまう」。

順調だった計画が一度崩れると投げ出してしまうケースです。

ここでも活きてくるのが先述のチートデイの考え方です。

「失敗して当たり前」「休んで当たり前」と最初から計画に折り込んでおけば、

一度計画通りにいかなかったくらいでモチベーションを失わずに済みます。

以上4つの落とし穴それぞれに対し、本書では具体的な対処法が示されています。

計画実行の悩み対策Q&A(第5章)

第5章では、計画実行に関するよくある悩みをQ&A形式で7つ取り上げています。

例えば「時間配分がうまくいかない」人への原因分析と対策、

「段取りを組むのに時間がかかる」人へのアドバイス、

「長期目標を立てられない」人への目標設定法などです。

また「途中で段取りを忘れてしまう」「上司に計画を邪魔される」

「部下が段取り下手で困っている」「無駄な会議で自分の時間が奪われる」といった

職場でのリアルな悩みに対しても、それぞれ原因と解決策が示されています。

例えば「上司に段取りを乱される場合」は、上司を巻き込んでこちらの計画を共有してしまう、

あるいは上司の優先事項を事前に確認して計画に反映するといった工夫が考えられます。

また「会議が多くて時間を奪われる場合」は、会議の目的や必要性を見直し減らす提案をするか、

自分の深仕事タイムを死守するブロッキング術などが有効です。

パーフェクト・スケジュールの作り方(第6章)

最後の第6章では、どんな目標でも必ず達成できる

「パーフェクト・スケジュール」の組み方が解説されます。

ポイントの1つ目はスケジュールに余白を作ることです。

予定がぎっしり埋まって常に余裕ゼロの人は成長しないと言われます。

新たなチャンスや自己研鑽の時間を生み出すためにも、

敢えて使わない時間帯を確保しておく工夫が大切です。

2つ目は予定には具体的な「行動」と所要時間まで書き込むこと。

単に「企画書作成」と入れるのではなく、「10:00~10:30○○のデータ収集」

「10:30~11:00構成作成」のように細分化して書き出します。

行動レベルで細かく予定を立てるほど実行度が上がり、

また見積もりとの差異から時間感覚も磨かれていきます。

3つ目は習慣化したい重要事項こそ最優先でブロックすること。

例えば「毎日英語を勉強する」と決めたなら、

まず平日の朝8時~8時半を英語タイムに固定するといった具合です。

習慣にしたい行動を最優先で予定に組み込むことで、

忙しさに流されて後回しになるのを防ぎます。

著者自身、Googleカレンダーでスケジュール管理を行いながら日々これらを実践しているそうで、

第6章では著者の典型的な1日の時間割**も紹介されています。

紙に目標を書き出して記憶に刷り込む工夫 やデジタルツールの活用術まで含め、

まさに明日から真似できる具体的なヒントが満載です。

最後に

ここまで本書について紹介してきました。

計画を立てても挫折ばかり…と悩む人にとって希望を与えてくれる一冊で

単なる精神論ではなく科学的に裏付けられた実践ノウハウが詰まっているため、

誰でも再現性高く取り入れられるのが魅力です。

本書が気になる方は、是非手に取ってみてください!

コメント