こんにちは!しょーてぃーです!

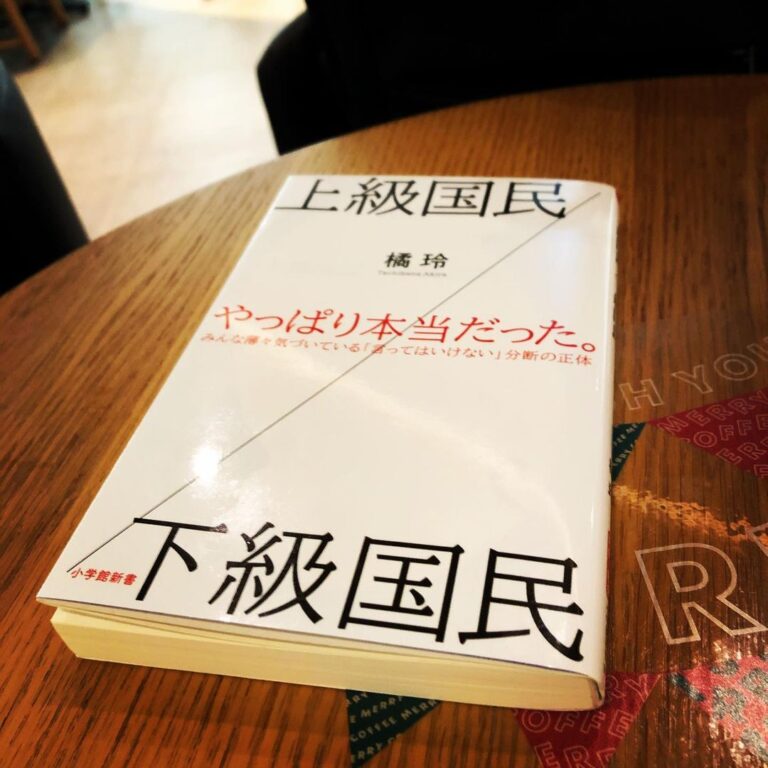

今回は、橘玲さんの

『上級国民/下級国民』について紹介をしていきます!

『上級国民/下級国民』について

本書の概要

本書はひとことで言うと

自由と平等がつくった、新しい格差を記した1冊です。

本書をオススメしたい人

・現代の格差社会や分断に問題意識がある人

・社会学・経済学・時事評論に興味がある人

・「なぜ自分は生きづらいのか」と感じている人

本書は、現代日本と世界で進行する

「見えない分断」を明らかにする社会分析書です。

日本の雇用制度の崩壊、教育格差、ひきこもりや非正規雇用の増加など、

「平成と令和の失われた時代」を通じて「下級国民」が生まれる構造を解説します。

さらに、「モテ/非モテ」など性愛における格差や、

「リバタニア」と「ドメスティックス」といった新しい階層対立が、

政治・文化・経済の分裂をもたらす様子を、グローバル視点から考察します。

最終的に著者は、知識社会がもたらした自由と格差の両面性に警鐘を鳴らし、

ポピュリズムの時代における「希望なき分断」を描き出します。

『上級国民/下級国民』のまとめ

序章:現代社会の「新たな分断」と向き合うために

本書は、これまでのような「貧しいけど幸福」「中流意識の共有」が

成り立たなくなった現代社会を背景に、

「上級国民/下級国民」という新たな階層構造が

静かに進行していることを論じたルポルタージュ的な社会分析書です。

著者の橘玲は、資本主義・民主主義・知識社会という大きな時代の枠組みのなかで、

人々がどのように「選別」され、「排除」されていくのかを、

国内外の事例を交えながら多角的に論じます。

PART1:「下級国民」の誕生

■ 平成で起きたこと

平成の日本社会は、バブル崩壊後の長期不況、

非正規雇用の拡大、生産性の低下など、経済的に右肩下がりの時代でした。

正社員の割合自体はさほど減っていないにもかかわらず、

女性や若年層において非正規が増加し、「雇用破壊」が進んだのは事実です。

また、ひきこもり人口が500万人に達している可能性など、

統計に現れにくい「見えない下層」が社会の中で膨張していることも問題です。

ITへの投資も、欧米に比べて「効率が悪く」「生産性が上がらない」など

日本型の構造が足を引っ張っていると指摘されています。

経済が長期にわたって低迷してきた最大の要因は、

「日本市場の魅力が失われた」こと。

つまり、国際競争においてイノベーション力や

人材の魅力で負けているということです。

■ 令和で起きること

日本は今後、「現役世代1.5人で高齢者1人を支える社会」に突入していきます。

「働き方改革」が始まった背景には、

非効率で高コストな昭和型会社システムの崩壊がありました。

団塊の世代と団塊ジュニア(バブル直後の就職氷河期世代)は、

格差の波に最も翻弄された世代といえます。

著者は、日本型雇用の限界、制度疲労、そして高齢者偏重の政治構造のなかで、

社会保障制度の持続可能性が限界に来ていると警告します。

PART2:「モテ」と「非モテ」の分断

■ 日本のアンダークラスと教育格差

現代日本社会には、見えにくい8つの階層が存在するとされます。

その分岐点となっているのが「学歴」と「家族環境」です。

とくに中年男性においては、大卒・正社員であるかどうかが

「幸福感」や「社会的承認」に直結しており、

フリーター・非正規では社会的孤立に陥りやすいです。

貧困層に多いシングルマザーの増加も含めて、

教育投資が可能か否かによって「階層の再生産」が起きており、

教育がむしろ「格差を拡大する装置」となっているという指摘は重いものがあります。

■ 性的市場における格差:モテと非モテの構造

「モテ/非モテ」の分断は、単に恋愛の話ではありません。

性や恋愛を「資本」として扱う観点から見れば、

これは階層構造そのものの延長線上にあります。

女性は若いうちは「エロス資本」を持ちますが、

男性の場合は年収や学歴、社会的地位などが

「モテ」の指標になりやすく、格差が顕在化します。

恋愛・結婚市場においても「事実上の一夫多妻化」が進んでおり、

ごく一部のハイスペック男性にパートナーが集中し、

その他の男性が結婚や恋愛から排除される傾向が加速しています。

このような「性愛の非対称性」は、単なる恋愛観の問題にとどまらず、

社会不安、さらには「非モテ男性による暴力的な言動や犯罪(非モテのテロ)」という形で

表出する危険性を孕んでいます。

PART3:世界を揺るがす「上級/下級」の分断

■ リベラル化する世界のパラドックス

欧米諸国では「能力主義」「自己責任」「自由意志」に基づくリベラル社会が広がる一方で、

その裏で起きているのは「選別の強化」と「弱者の排除」です。

イスラム系移民の排斥やポリティカル・コレクトネス(PC)の過剰化は、

「表面的な平等」を保つための偽善的構造とも言えます。

リベラルな理想とは、究極的には「全てを自分でコントロールせよ」という

無言の圧力でもあり、それに適応できない人々は、静かに落ちこぼれていきます。

■ 世界中で進行する「二極化」

知識社会・グローバル経済が進んだ結果、世界中の都市で「新上流階級」が集まり、

地方や郊外では「新下層」が孤立していく現象が起きています。

橘氏はこれを「リバタニア(知識・自由・多様性を尊ぶ都市的エリート)」と

「ドメスティックス(地縁・血縁・伝統に基づく保守的民衆)」の対立として捉え、

アメリカやイギリスの保守回帰(ブレグジット、トランプ現象)にもその断層を見出します。

エピローグ:知識社会の終わりとポピュリズムの時代

ポピュリズムとは、単なる政治的な反乱ではなく、

「知識社会への抵抗運動」であると著者はそう結論づけます。

サイバーリバタリアン(ITエリート)たちは自由主義の旗を掲げながら、

結果的に大多数の市民を置き去りにし、

その反発が「怒れる民衆」の爆発につながっているのです。

「お金は分配できても、性愛は分配できない」

この一言に、本書の根幹的な主張が込められており、

経済的再分配だけでは解決できない心の飢えや孤立が、

現代社会の最も深い断層なのだと訴えています。

最後に

ここまで本書について紹介してきました。

中流階級がなくなり、格差が広がる現実を

橘玲さん独自の視点で語られており、非常に学びになりました!

本書が気になる方は

是非本書を手に取ってみてください!

コメント